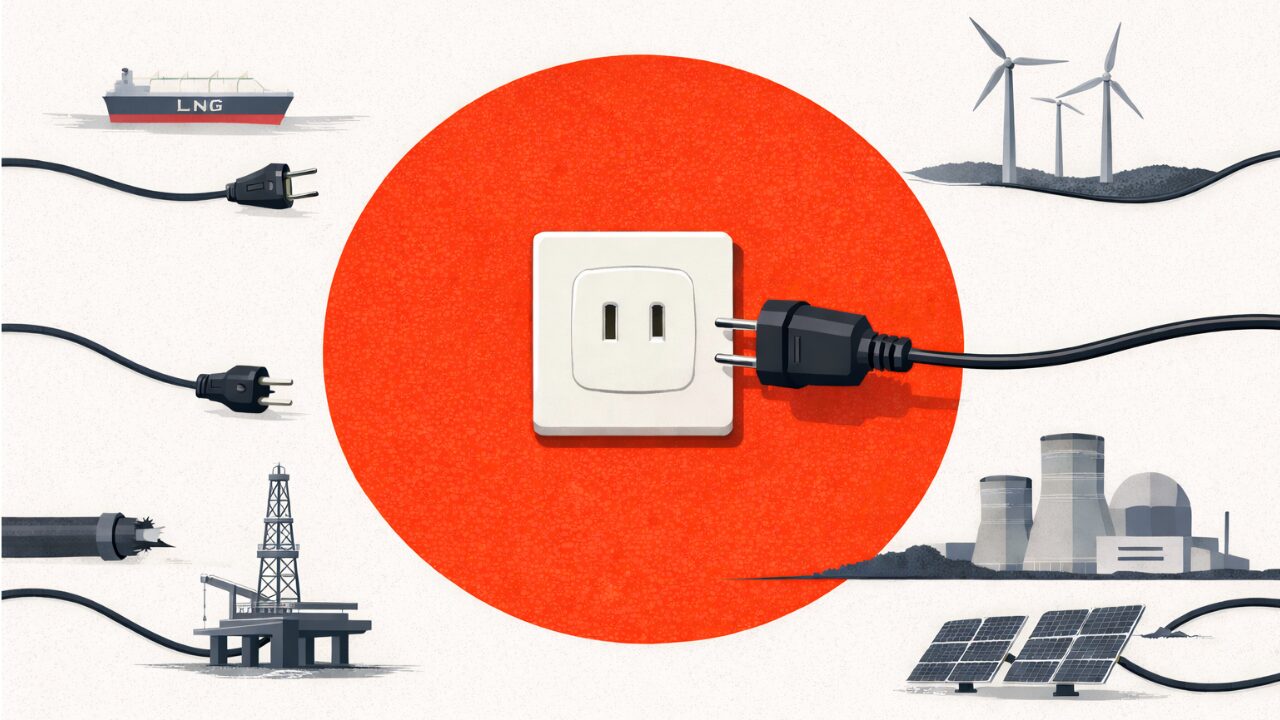

日本はエネルギー資源において、最初から不利な条件を背負ってきました。資源の乏しい列島に位置する工業大国であり、石油も天然ガスも石炭も、自国でまかなえる量はほとんどありません。資源に恵まれないという現実は、過去100年にわたって日本の歩みを左右してきました。1940年代にはアメリカとの戦争へと突き進む一因となり、1970年代のオイルショックでは経済に深刻な打撃を与えました。

そして2022年、その構造的な弱さが再び浮き彫りになりました。ウクライナ戦争によるエネルギー価格の高騰、日米間の金利差の拡大、そして急激な円安の進行。これらの「三重苦」が重なり、日本経済は大きく揺さぶられました。

エネルギー主権という観点で見れば、日本はいまも非常に苦しい立場にあります。しかし、この状況は決して避けられないものではありません。日本はすでに一度、他国への依存を減らす道を見つけていました。その答えが、原子力だったのです。

最初の転換:日本が未来を築いた時代

日本が原子力大国になったのは偶然ではありません。それは、当時の日本にとって国家としての生存を左右する戦略でした。

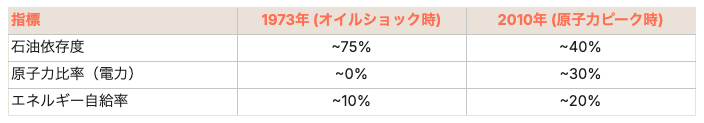

話は1973年に遡ります。この年、日本の一次エネルギー供給に占める石油の比率は75.5%に達しており、そのほぼすべてを中東からの輸入に頼っていました。第四次中東戦争をきっかけに発動されたアラブ諸国の石油禁輸は、日本経済に激震をもたらしました。エネルギー集約型の製造業を基盤とする日本は、先進国の中でも特に打撃を受けやすい構造にありました。

供給の急減と価格の4倍もの高騰は、「エネルギー安全保障が国家の存立に直結する」という認識を一気に広めました。時の田中角栄首相は原子力発電を推進する姿勢を明確にし、1974年には原発建設を後押しするための補助金制度を含む法律が整備されました。

※出典:週刊エコノミスト Online

1970年から2010年にかけて、日本は世界的に見ても非常に大規模なインフラ構築を進めました。原子炉ゼロの状態から54基を建設し、国内電力の約30%を原子力で賄う体制を築き上げたのです。これは単なる電力確保にとどまらず、トヨタや日本製鉄、東芝といった巨大企業が国際競争に勝ち抜くための、安定したコスト基盤となりました。

2010年時点で、日本の原子力発電量はアメリカとフランスに次ぐ世界第3位となっています。政府のエネルギー基本計画では、2030年までに原子力比率を50%以上に引き上げる構想も描かれていました。電力の約70%を原子力で賄うフランスの例を踏まえれば、当時の前提に立てば、日本にも十分、実現可能に見えました。日本は卓越した技術力を背景に、エネルギー主権を現実のものにしつつあったのです。

エネルギー自立の「黄金時代」

※出典:清水建設

日本は単なる原子炉の「買い手」にとどまりませんでした。むしろ、世界の原子力サプライチェーンにおいて、欠かせない中核を担う存在へと移行していったのです。

その技術的な優位性を最も端的に示している場所が、北海道の室蘭です。数十年にわたり、日本製鋼所(JSW)は原子炉圧力容器に不可欠な大型鍛鋼品において、事実上の世界独占(約80%の市場シェア)を維持してきました。フランスのEPRであれ、アメリカのAP1000であれ、原子炉という巨大なシステムの「鋼の心臓部」の多くは、日本製だったのです。日本は、世界の原子力時代を支える鋳造拠点として欠かせない存在になっていきました。

日本はまた、次世代技術を確立させながらも、それを結果として「宝の持ち腐れ」にしてきました。世界が従来の軽水炉に注力する中で、日本原子力研究開発機構(JAEA)は数十年にわたり、高温ガス炉(HTGR)の研究・改良を続けてきました。その高温工学試験研究炉「HTTR」は、世界最高記録となる950℃の出口温度を達成しています。

一般的な原子炉が約300℃で運転され、用途が主に発電に限られるのに対し、このレベルの高温は、重工業の脱炭素化や水素製造といった新たな応用を可能にします。さらに特筆すべきは、その安全性です。電源喪失時でも自然に冷却される設計となっているため、炉心溶融(メルトダウン)に至るリスクを構造的に大幅に低減しています。

これは、日本の技術力を示す驚くべき成果でした。しかし、この優れた技術は30年にわたり商業化には至らず、研究プロジェクトの枠内にとどまり続けてきました。ようやく最近になって、私たちの投資先であるZettajouleと、三菱重工業が、JAEAによって実証されてきた設計を現代化し、商用展開へと繋げるべく動き出しています。

近視眼的な後退

しかし、2011年に事態は大きく変わります。東日本大震災は未曾有の自然災害でしたが、その後の原子力をめぐる対応は、強い危機感の中で下された政策判断が積み重なり、結果として混迷を深めていきました。

福島第一原発の事故は、確かに深刻な産業事故でした。しかし、その後の全原発停止という対応は、客観的なデータに基づく冷静な検討よりも、当時の強い社会的動揺や感情的反応が前面に出たものでした。エネルギー政策の観点から見れば、結果として過剰な措置だった側面は否定できません。

原発ゼロの時代は、経済面でも大きなコストを伴いました。原発が担っていた24時間安定した電力供給が失われたことで、日本はLNGや石炭といった化石燃料の輸入への依存を強めます。その影響は2022年に顕在化しました。ウクライナ戦争の影響も重なり、エネルギー輸入額は急増し、日本は過去最大となる約20兆円の貿易赤字を記録します。

同じ時期、米国では連邦準備制度が利上げを進める一方、日本銀行は低金利を維持していました。円安の要因として日米の金利差が語られることは多いものの、巨額の貿易赤字もまた、通貨にとって大きな下押し圧力となりました。

エネルギーの約9割を外貨建てで輸入する構造の下では、その支払いのために円を売る圧力が常に生じます。巨額の貿易赤字は、金利差と並んで円安を加速させる大きな要因となりました。稼働していない原子力発電所が増えるほど、国の富が海外へと流出する構造が続くことになります。

日本が立ち止まる間に、世界は加速した

日本が判断を先送りする間に、世界は急速に動き始めました。中国は前例のないペースで原子力建設を進めています。直近の計画では、年間10基規模の新規原子炉が承認され、設計の標準化によって、1970年代以来とされる速度で建設が進んでいます。中国は2030年までに、米国を上回る200GWの原子力発電容量を目指しています。かつて日本が進めた原子力拡大を、より速いペースで実行しようとしているとも言えるでしょう。

アメリカでも変化が起きています。MicrosoftやGoogle、Oracleといったテック大手は、AIによって急増する電力需要に対応するため、原子力を含む安定した電源の確保に動き始めました。データセンターには24時間365日の電力供給が不可欠であり、風力や太陽光といった再生可能エネルギーだけでこれを賄うには、蓄電設備のコストが現実的ではないほど膨らんでしまうからです。

日本は再び原子力へ

幸いなことに、日本でも原子力産業を再起動する動きが進みつつあります。10年以上にわたる慎重な姿勢を経て、日本はあらためて、持続的な産業国家には安定したインフラが不可欠であるという現実に向き合い始めています。

直近のエネルギー基本計画の改定により、エネルギー政策上は「原発ゼロ」路線からの転換が明確になりました。政府は2030年までに原子力の比率を約20%とする目標を掲げており、供給が天候に左右されやすい再生可能エネルギーだけで、第一級の製造業経済を支えることの難しさを、現実的な前提として認めた形です。現在までに14基の原子炉が再稼働しており、日本は徐々にエネルギー基盤の立て直しを進めています。個人的には、この目標は決して十分に野心的とは言えませんが、それでも重要な一歩であることは確かです。

日本は同時に、次の世代に向けた技術にも投資を進めています。既存のサプライチェーンで培ってきた強みを活かし、核融合分野での飛躍を狙っているのです。民間主導の核融合発電実証プロジェクト「FAST」は2025年後半に概念設計を完了し、2028年の建設開始を目指しています。

欧米の多くのプロジェクトが、いまだに「科学実験の段階」にとどまっているのとは対照的に、私たちの投資先である京都フュージョニアリングは、すでにジャイロトロンや熱サイクルシステムといった中核機器の出荷を進めています。いわばグローバルな核融合開発競争における「基盤を支える存在」となりつつあるのです。もし日本が核融合技術の実用化に近づくことができれば、それはエネルギー主権にとって極めて大きな意味を持つでしょう。

日本が原子力をめぐる政治的な対立や、根強い先入観を乗り越えることができれば、得られる果実は非常に大きなものになります。原子力発電が1ギガワット再稼働するごとに円は押し上げられ、貿易赤字は縮小し、産業コストは安定し、国家としての自律性が回復していきます。日本にはすでに、これを安全に実行するためのエンジニア、サプライチェーン、現場で培われた運転・保守の知見、そして厳しい規制と事故対応を通じて得た経験があります。こうした条件を同時に備えている国は、決して多くありません。

原子力は、日本の未来を支える重要な基盤です。かつて世界の原子力サプライチェーンを築いたこの国は、より成熟した技術と、より重い教訓、そして「エネルギー主権こそが国力である」という信念を携えて、再びその中核へと返り咲くことができるはずです。