Coral Capital創業パートナーCEOのジェームズ・ライニー(James Riney)が、ときどきTwitterで主に北米の海外スタートアップについてツイートしています。この事業領域やアイデアは日本でも成立するのではないか、もしこの分野に興味があったり、すでに取り組んでいる起業家の方がいればご連絡くださいという意味と、テックビジネスの動向を紹介する意味でシェアしています。

そのツイートに含まれる海外スタートアップについて、1回につき1、2社を7、8分で紹介する動画シリーズをCoral CapitalのYouTubeチャンネルで開始しました。

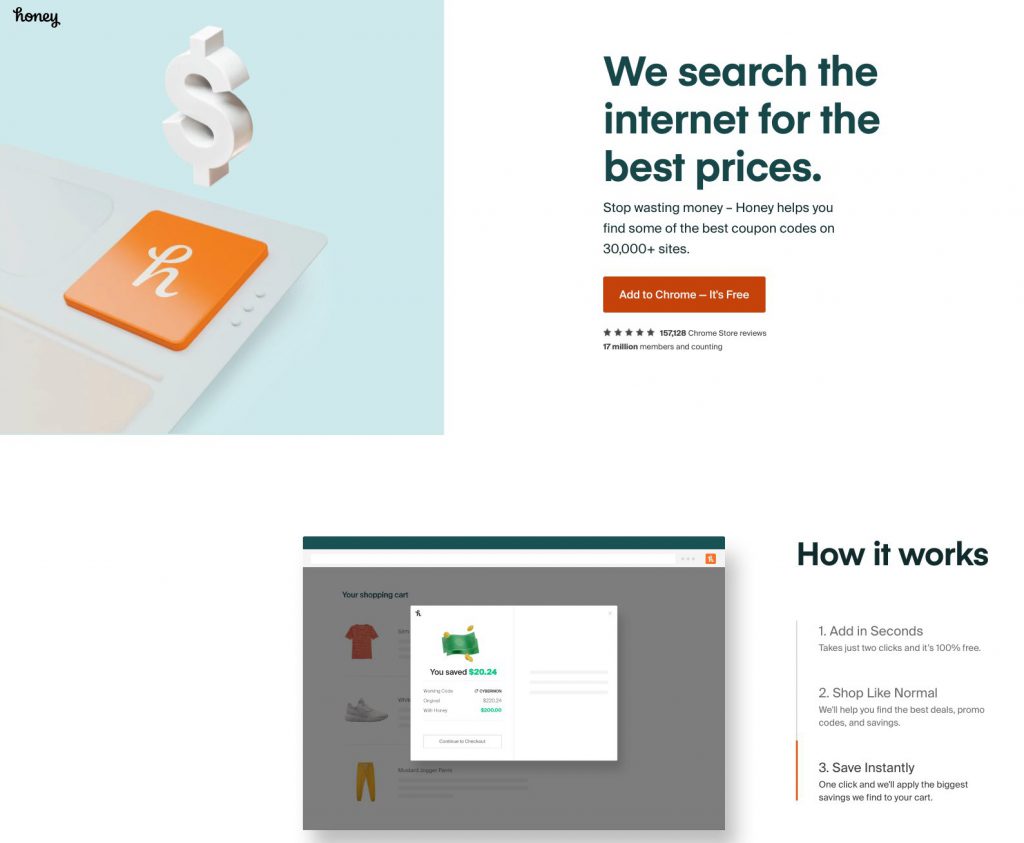

第1弾として取り上げたのはChrome拡張でオンラインの購買を最適化するスタートアップ、「Honey」と「Earny」という同ジャンルの2社です。オンラインで買い物をするとき、最も安い販売元や、安くなったタイミング、最適なクーポンなどを知らせてくれます。Earnyのほうは友人らに声がけしてまとめ買いで安くするGROUPON利用の支援機能もあります。HoneyはAmazonやTargetなど大手ECをはじめ3万サイトに対応しているとうたっています。

ちょっと驚くのは、Chrome拡張でありながらスタートアップとして成立し、しかも大型イグジットに至ったことです。

一般的にはChrome拡張は個人開発者がちょっとした不便を解決するためにつくるツールか、大手SaaS企業がユーザー利益のために無償提供する「入れておくと少し便利」もののように見られているのではないでしょうか。実際、拡張機能をインストールするのはごく一部の、いわゆるパワーユーザーです。便利な拡張機能はたくさんありますが、よほどペインが強くない限り、多くの一般消費者はその存在にすら気づかないものでしょう。

そうした一見「単なるツール」のように見えるHoneyですが、創業は2012年。約7年後の2019年11月にPayPal史上最大の買収規模となる40億ドル(約4,300億円)という巨額のM&Aイグジットとなりました。動画中でジェームズが指摘する通り、Honeyは累計調達額も3,180万ドル(約34億円)と買収額に対して小さく、非常に資金効率よく成功したケースと言えます。

HoneyのMAUは約1,700万、ARRは約100億円と単機能のツールとしては非常に大きな数字です。これまでユーザーの支払うはずだった約8億ドル(約860億円)を支払わずにセーブしたといいます。

日本の消費者の感覚ではちょっと分からないところですが、米国では消費者の権利が強く小売の返品率が高いことで知られています。例えばオンラインのECでは、書籍などは返品がほとんどない一方、アパレルなど商材によっては25〜40%と言われます。同様に、買ったアイテムが購入後に大幅に値下がりした場合には返金請求もできるそうです。ただ、請求できるといっても実際には面倒。「ほとんどの人はやっていない」というのがジェームズの説明です。Honeyの拡張を入れておけば、ユーザーに代わってEC事業者から来たメールをGmail経由で読み書きして返金請求をしてくれます。Honeyのビジネスモデルは返金額の25%を手数料として受け取るというものです。ちなみに米国には飛行機のフライトが遅れた場合の補償金をユーザーに代わって請求してくれるAirHelpというスタートアップもあります。

この辺りの購買行動や商習慣の違い、プライバシーに対する感度など、日米でどのような違いがあるかは興味深いところです。ただ、日本もいよいよEC化率も上がってきて、購買のオンライン化が進むのだとしたら、消費者サイドに味方して賢い買い物ができるようにする支援サービスは何か事業機会があるのかもしれません。もしこの事業領域での起業を検討中の方がいれば、ぜひCoral CapitalのフォームまたはジェームズのTwitterにDMで、ご連絡くさだい。

Editorial Team / 編集部