本記事は弁護士の山本飛翔(つばさ)さんによる寄稿です。これまで数多くのスタートアップを支援してきた山本さんは、2020年3月に「スタートアップの知財戦略」を出版、同月には特許庁主催「第1回IP BASE AWARD」知財専門家部門で奨励賞を受賞しました。

また、大手企業とスタートアップの両方をサポートしてきた経験を生かし、特許庁・経済産業省「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究」(いわゆるモデル契約)に事務局として関与しています。

本連載では「事業成長を目指す上で、スタートアップはいかに知財を活用すべきか」という点をご紹介していきます。過去の記事一覧はこちら。

上場審査やDDにも影響、スタートアップに「職務発明規定」が重要なワケ

従業員が職務として手がけた発明やデザインについて、スタートアップが特許権や意匠権を出願するには、特許や意匠を受ける権利を、従業員から会社に帰属させる必要があります。その場合、対価として「相当の利益」(特許法35条4項、意匠法15条3項)を従業員に付与することが法律で定められています。

「相当の利益」は本来、職務発明規程に金額や基準が記載されています。しかし、職務発明規定がなく、従業員との間で合意をしていなかったり、協議で話がまとまらなかったりした場合、特許法35条やこれまでの各種裁判例に照らし、裁判で会社が支払う金額が定められることになります。この金額がいくらになるかの予想は極めて難しいため、職務発明規程が設けられていないスタートアップは、上場審査やデューデリジェンス(DD)で、リスクの大きい(潜在的)債務として把握される可能性が高いです。

資金的なリソースが限られるスタートアップとしては、出願数で勝負する知財戦略は取りづらく、有用性の高い少数精鋭の知的財産権で勝負することが多いのが実状です。また、良質な発明創出・会社の事業成長に対する従業員へのインセンティブ設計という意味でも、職務発明制度の設計は重要なものとなります。

職務発明規定は「内容」だけでなく「策定プロセス」の妥当性が問われる

職務発明規定を整えて特許を取得するスタートアップというと、ディープテックの領域が大半だと思われる読者もいるかもしれません。しかし、最近ではSaaS領域で特許を取得するスタートアップも増えています。

ディープテック領域は技術力の高さが参入障壁になりえますが、SaaS領域では事業のターゲットポイントを探すのが難しい反面、一度そのポイントがわかれば模倣が容易とされています。だからこそ、早期に特許を取得して、参入障壁を構築する必要があるわけです。

とはいえ、職務発明規程を創業時から設けているスタートアップは、残念ながらさほど多くないように見受けられます。

職務発明規程を用意していないスタートアップでは、過去にさかのぼって、従業員から会社に対し、特許や意匠を受ける権利を譲渡していたことを確認する書面を交わさなければなりません。とはいえ、その従業員が退職していると、書面のやりとりが難しい場合もあります。そのため、初めての従業員を雇用するまでには、職務発明に関する諸制度を整えておくことが、リスクヘッジおよびオペレーションの負担の軽減という意味では望ましいでしょう。

なお、職務発明規程は、その内容の妥当性のみならず、策定プロセスの妥当性も問題になることに注意が必要です。以下は、職務発明規定の内容と策定プロセスの妥当性について解説します。

職務発明規程の内容のポイント

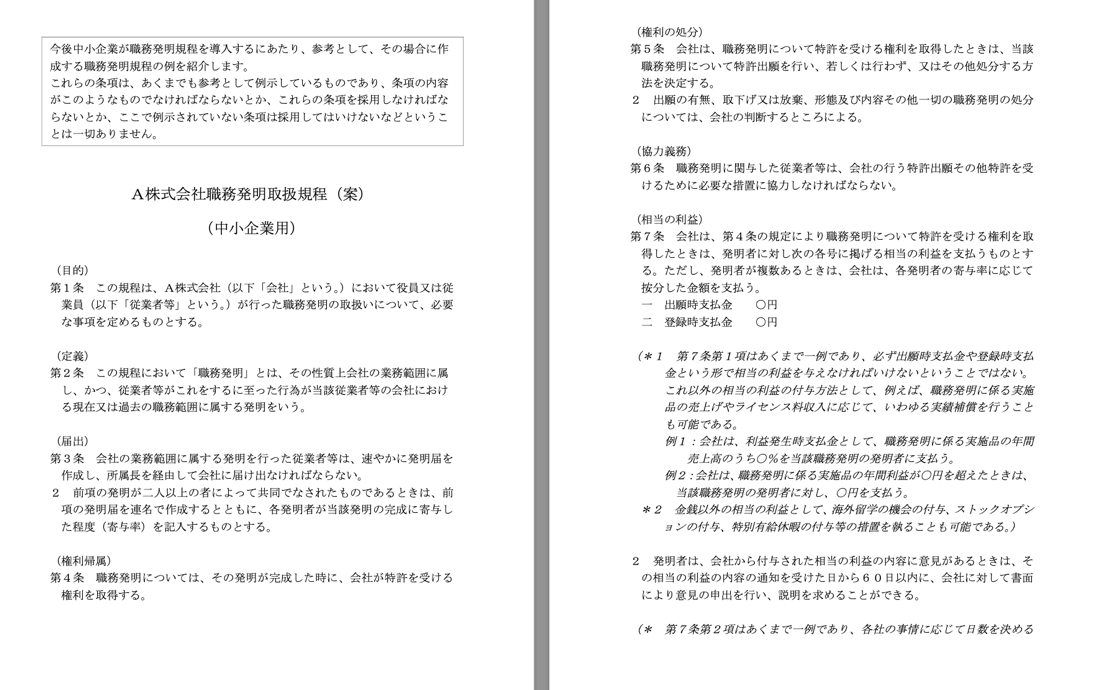

まず、これから職務発明規程を作るスタートアップは、特許庁が公開している中小企業用のひな型を参考にすることをおすすめします。

そして、職務発明規定の内容のポイントとしては、実施報奨に関する問題を紹介します。

従来、多くの大手企業は、職務発明を行った従業員に付与する「相当の利益」として、①出願報奨、②登録報奨、③実施報奨を用意していました。①は特許を出願するときに、②は特許査定を得られたときに、③は特許発明を実施した製品・サービスの売上などに連動した報奨を1年ごとに計算したものを支払っていました。

しかし、③の実施報奨は、毎年の各種数値を集計し、報奨額を発明者ごとに計算する必要があるため、オペレーション上の負担が小さくありません。その反面、特許発明を実施した製品・サービスが売れるかどうかは、発明の技術的な優位点というよりは会社の事業戦略・知財戦略によるところが大きいこともありました。そのため、従業員への優良な発明創出のインセンティブとして適切かどうかが疑問視されていました。

こうしたことから2015年には法改正が行われ、適切なプロセスで策定された職務発明規程に従って支払われた報奨については、改正前よりもその合理性が肯定されやすくなりました。つまり、追加の支払いを命じられにくくなったわけです。このことも踏まえ、スタートアップとしては、実施報奨を採用しないことが望ましいものと考えられます。

従業員へのインセンティブという観点からは、出願時報奨や登録時報奨を現金定額で支払う選択肢のみならず、優れた発明に対しては新株予約権を付与する余地を残すことも有用です。

新株予約権による報奨は実施報奨と異なり、その発明の実施の有無を問わず、会社の事業価値が上がるほど新株予約権の実質的価値が上がることになります。そのため、その発明の利用方法にこだわらない会社の成長に対する従業員のインセンティブを高めるという意味でも、新株予約権の活用も検討する価値があるでしょう(新株予約権も「相当の利益」の付与の一態様として認められています)。また、スタートアップがEXITした場合には、相当額のリターンが得られることになるため、実施報奨を採用せずとも、新株予約権による「相当の利益」の付与を認めれば、従業員への十分な利益還元という意味でも合理性があるものと考えられます。

職務発明規定の策定プロセスのポイント

企業から従業員に付与する「相当の利益」が妥当かどうかについては、特許法35条5項に例示される以下の手続きの状況によって判断されます。それらの手続きが適正であると認められる限りは、使用者と従業者があらかじめ定めた契約、勤務規則その他の定めが尊重されるという原則となっています。

- 「相当の利益」の内容を決定するための基準策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況

- 策定された当該基準の開示の状況

- 相当の利益の内容の決定について行われる従業員等からの意見聴取の状況など

そのため、上記の手続きの状況が適正といえる状態にすることが、職務発明に関するリスクをヘッジする上で重要となってきます。詳細な解説は、特許庁が公開している「特許法第35条第6項の指針」(以下、ガイドライン)をご参照ください。ガイドラインは全37ページのPDFですが、以下では概要をご紹介します。

(1)「相当の利益」の内容を決定するための基準策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議

この協議については、使用者と従業員が対面で行う必要はなく、非対面で書面や電子メールを活用することも可能で、協議方法に特段の制約はないものとされています。

また、「協議」と規定されているように、従業員との間で合意が成立することまでは求められていません。合意が成立しなかったとしても、実質的に協議を尽くしたと評価できる場合には、協議の状況としては不合理性を否定する方向で考慮されます(合意が成立した場合はより強く否定する方向で考慮されることはもちろんです)。

協議にあたって使用者は、自らの主張を行う際、その主張の根拠(資料または情報)を示すことも重要となります。

(2)策定された基準の開示の状況

「開示」というのは、職務発明をする従業員に対して、相当の利益の内容を決定するための基準を掲示することです。その方法に制約はなく、従業員が基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味します。

開示のタイミングについては、遅くとも「相当の利益」付与時までには開示されている必要がありますが、職務発明に関する権利が使用者に帰属するときまでに開示されていることがより望ましいとされています。

また、開示の程度については、相当の利益の内容や付与条件、その他相当の利益の内容を決定するための事項が具体的に開示されている必要があるとされています。そのため、例えば、補償金額や支払い方法について「別途定める手続きにより決定する」などと具体的な規定が記載されていない場合は、基準の開示を欠くと評価されるおそれがあります(知財高判平成27年7月30日(平成26年(ネ)10126号)【野村證券事件】参照)。

(3)相当の利益の内容の決定について行われる従業員等からの意見聴取の状況

「意見の聴取」は、あくまで意見を聴くことを意味し(聴取方法については特段の制約はない)、必ずしもその意見を結果に反映しなくても良いとされています。

また、相当の利益の内容の決定については、従業員から意見を受け付ける制度を一定期間にわたって用意し、使用者から従業者に対して実質的に意見を求めたと評価できるようであれば、意見の聴取が行われたと評価されることとなります(ただし、当該制度が従業者等に周知されていることが前提となります)。

さらに、相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度を整備し、その窓口の連絡先も従業員に通知することも、合理的な意見聴取の状況が整っているとの評価につながるものと考えられています。

そして、相当の利益を適切なプロセスで、適切な内容のものとして算出したことについて証拠を残しておくため、基準の策定にかかわる基礎資料や、相当の利益の内容にかかわる基礎資料を可能な限り保管しておくことが望ましいとされています。

(4)その他の問題

基準を改定する場合には、改定される部分については新たな基準を策定するのと同様と評価できるため、上述した各点を踏まえつつ対応する必要があります。

また、新入社員については、既存の基準に関する話し合いを行っておくことが、協議の状況として不合理性を否定する方向で考慮されます 。なお、この話し合いの程度は、「当該基準をそのまま適用することを前提に使用者等が新入社員に対して説明を行うとともに、新入社員から質問があれば回答するという方法」も許容されていることには留意する必要があります。

退職者については、退職後も相当の利益を付与し続けることも考えられます。しかし、退職後の従業員の連絡先を把握し続け、支払いを確実に行うということはオペレーション上の負担が大きいこともあり、退職時や特許登録時に一括して相当の利益を付与することも考えられます(このような手法も許容されています)。

今回は、シード期におけるスタートアップと知財の関係のうち、職務発明に関する留意点についてご紹介しました。

ご質問やご意見等ございましたら、TwitterまたはFacebookよりお気軽にご連絡ください。本連載と関連し、拙著『スタートアップの知財戦略』もご参照ください。