本記事はTemma Abe氏による寄稿です。Abe氏は東京大学経済学部を卒業後に新卒で三菱商事に入社。2016年からのアクセンチュア勤務を経て、2019年からは米国西海岸に在住し、UC BerkeleyのMBAプログラムを経て、シリコンバレーで勤務しています。現地テック業界で流行のニュースレターやポッドキャストを数多く購読しており、そこから得られる情報やインサイトを日本語で発信する活動をされています。

TikTok as a Service?

私は全くTikTokを見ませんが、ビジネスとしての興味からフォローはしています。その中で、ByteDanceの主たる強みの1つが、レコメンデーションのアルゴリズムであるというのは良く聞きます。

少し前に、彼らがその人工知能を活用したサービスを他企業向けに販売するというニュースが話題になりました。利用企業はこのTikTokの秘伝技術を利用して、自社のアプリやサービスを顧客向けのパーソナライズ機能を強化することができます。

実はBytePlusというB2B事業は以前から行っていたようで、そのほか、テキストや音声の自動翻訳、リアルタイムビデオエフェクト、データ分析・管理ツールなどのソフトウェアも提供しているとのことです。すでに初期顧客として、割と有名なECプラットフォームや旅行予約サイトなどを獲得しているとのこと。

今後、どの程度の規模の事業になっていくのかは未知数ですが、非常に合理的な新規事業立案のケースだと感じました。私の妄想も多分に入っていますが、以下のようなロジックがあったのではないかと想像します。

- 自社の競争優位性をレコメンデーションのアルゴリズムであると捉え、

- そのマネタイズの手法はコンシューマーを中毒にさせるだけではなく、人工知能技術に飢えているビジネスも対象になると発見し、

- (良くも悪くも)すでに確立しているグローバルでの圧倒的な知名度を活用することで、営業・マーケティング活動も効率的に行えるという前提で、

- 自社のコアビジネスである動画配信プラットフォームが脅かされないタイミング・方法で、他社に技術提供をしていく

さて、このTikoTokの事例は最近のキャッチーな事例として取り上げたかったのですが、以下ではテック業界では定番とも言える3つの事例を紹介したいと思います。具体的には、失敗したゲーム会社から生まれたSlack、携帯を捨てて大復活したBlackBerry、EC事業の課題解決から生まれたAWSです。

失敗したゲーム会社から生まれたSlack

今やビジネスマンの大半は使ったことがあるのでは、というくらいに世の中に浸透しているSlackですが、その祖業はゲーム会社にあるというのは、聞いたことがあるでしょうか。

Slackの前身の会社であるTiny Speck社は、Glitchというマルチプレイヤーゲームを作っていました。連続起業家でもある創業者のStewart Butterfieldは、著名VCなども含めて資金調達していましたが、1年ちょっとの運営期間を経て、Glitchのサービス停止を決断します。しかし、そのプレスリリースの際に、以下のように興味深い発表をします。

「Glitchは終わりますが、Tiny Speckの活動は続けていきます。当社は、ゲームの世界以外にも応用可能な独自のメッセージング技術を開発し、より小規模なコアチームで新製品の開発に取り組んでいきます」

彼らは社内でのコミュニケーションを円滑にするためのツールを独自に開発しており、それが現在のSlackの原型になり、そのツールの適用可能性(アドレスし得るマーケットの大きさ)に経営陣はポテンシャルを感じていたと見受けられます。

さらに、ゲーム会社であったことはビジネスコミュニケーションツールという一見畑違いのプロダクトの強みにも繋がったようです。こちらの記事によると、Slackは「反復的な作業を楽しく魅力的にする」のに長けており、それはMMORPGジャンルのゲームプレイ体験の中核をなすもの。仕事上のコミュニケーションを楽しく、魅力的なものにすることは、Slackを大成功に導いた秘訣の1つとなりました。

また、豆知識的ですが、Slackという名前も絶妙な組み合わせになっていて、直訳すれば「緩み・弛み」といったゲーム会社っぽい感じがありつつ、もう1つの意味として「Searchable Log of All Conversation and Knowledge」といういかにもビジネスっぽい言葉の頭文字から来ているらしいです。

携帯を捨てて大復活したBlackBerry

BlackBerryと言えば、オバマ元大統領も愛用し、日本のビジネスパーソンの中でも熱狂的なファンが多かったはずです(今でも愛用している強者もいるでしょうか)。ところが、BlackBerryは2016年から携帯電話の生産は行っておらず、委託先企業が続けていた生産も2020年に中止となり、アフターサービスも2022年に終了となるとのことです。では、世界中のビジネスパーソンが愛して止まなかったBlackBerryはどこにいってしまったのか。

上記は、現在のBlackBerryのブランド広告の1つです。ロゴは馴染みがありますが、携帯電話は全く登場せず、見えるのは風力発電と「Intelligent Security, Everywhere」の文字だけです。答えを言ってしまうと、BlackBerryはIoT・コネクティッドデバイスなどの領域でセキュリティサービスを提供するB2Bの会社に変貌を遂げています。

大変革を指揮した伝説的な経営者が、John Chenです。彼は、20%もあったマーケットシェアを急速に失い、最高値から20分の1までに時価総額が棄損し、潰れかけそうになっていたカナダの誇る優良デバイスメーカーの危機の真っただ中でCEOに就任します。

新しい経営陣が最初に行ったことは、BlackBerryが有する独自の提供価値・差別化要因を突き詰めることでした。結論として行きついたのは、携帯電話のデザイン力、製造能力、販売網などではなく、「セキュリティとプライバシー」でした。

では、その強みをどの領域で適用するべきなのか?

携帯電話の市場は成熟期に入りつつあったので、新しい成長領域を探さなければいけません。有望領域として浮かび上がってきたのは、スマートデバイスの登場でした。当時のCMOの言葉を借りれば、「クルマにしろ、街にしろ、信号機にしろ、自動販売機にしろ、企業や社会全体で、あらゆるものがインテリジェント化していた」。

今から振り返れば、IoTやサイバーセキュリティへの注力は、とても合理的な判断に思えますが、世紀のピボットとも言える離れ業であったことは間違いありません。なぜなら、「ハードウェア⇒ソフトウェア」と「コンシューマ⇒エンタープライズ」という二重の転換を同時に行う必要があったからです。Chenは特に大きかったハードルについてインタビューで語っています。

- すでに開発中で時間もお金もかかっていたBlackBerry端末のプロジェクトを消滅させ、組織をリストラクチャリングすること

- 通信事業者という同じ畑を何度も耕す「農民」のような営業部隊ではなく、セキュリティやIoTビジネスのため新規顧客を開拓する 「狩猟民」を育成すること

結果として、まだまだ発展途上と言われているものの、BlackBerryのソフトウェアは、1億7,500万台以上の自動車を含む5億台以上のエンドポイントに搭載され、電気自動車メーカーのトップ25社のうち23社に採用されるなど、実績を積み上げているとのことです。

eコマース事業の課題解決から生まれたAWS

最後に、いまやAmazonの利益の大半を生み出しているAWSです。SlackとBlackBerryは会社の危機に追い詰められたことで大転換を果たした事例でしたが、AWSは全く違うストーリーです。EC事業で圧倒的な成長を実現する一方で、全く異なるパブリッククラウド領域での新規事業を通じて、そこでも圧倒的な地位を築くことに成功した、極めて稀有な事例と言えます。

ただし、最初から計画的な新規事業として始まったわけではなかったようです。始まりは、Amazon自身が抱える課題でした。以下では、話全体の網羅性やテクニカルな部分の正確性などには目をつぶり、エッセンスを抽出したいと思います。

- 既存事業の課題に直面:AmazonはECビジネスの急激な成長に伴い、社内のITシステム構築をいかにスケールさせられるかという課題に直面していた。さらに、その頃にはTargetなどのサードパーティ向けに、Merchant.comというサービスを立ち上げようとしており、効率的なインフラ構築はクリティカルであった。

- 課題の深掘り:課題を分析していくと、いずれのプロジェクトにおいても、同様のストレージやデータベースなどのインフラを何度も構築することに、あまりにも多くの時間を費やしていることが分かってきた。さらに、急激な成長を遂げるスタートアップによく見られるように、Amazonのプラットフォームも、知らず知らずのうちに、様々な要素が複雑に絡まり合う状態になってしまっていた。

- 解決手法の考案:課題解決に大きく貢献したのが、アプリケーションを抽象化し、インフラから切り離すためのAPIの導入だった。これにより、Merchant.comの開発がスムーズになっただけでなく、社内の開発者にもメリットがあり、社内でのツール開発がより組織的で規律あるものになっていった。

- 視野の拡大(視点の転換):上記の課題は、Amazonの自社サービスの効率的な構築・運用に留まらず、世の中の様々な会社が同じ問題で苦しんでいることが、複数のCEOへのインタビューなどを通じて確信に近づいて行った。つまり、Amazonが大規模なECプラットフォームの構築・運営の経験を通じて他社に先駆けて蓄積してきたノウハウは、ECビジネス以外でも競争優位性になり得るのではないか、という仮説が出てきた。

- 事業化の判断:新規事業としての是非を判断するために、以下の観点を突き詰めた。

- Amazonのビジネスの重要な部分を占めるに十分な規模になるか?

- 今よりも優れたソリューションを求める市場のニーズがあるか?

- Amazonは成功する製品を提供するケイパビリティがあるか?

- Amazonは差別化されたアプローチを持っているか?

なお、私も何度か聞いたことがありますが、「Amazonは自社のECサイトで余っていたコンピューティング能力を、AWSのクラウドの基盤として使い始めた」という説は事実でないという話でした。最後に、CEOのAndy Jessyの言葉を借りて締めます。

「Amazon Web Servicesは、誰かが思い付いたわけではありません。ニュートンの頭の上にリンゴが落ちたわけでも、ヘンリー・フォードやスティーブ・ジョブズのような人物がブレインストームを起こしたわけでもない。むしろ自然に表れた。新しいプロジェクトを立ち上げたり、お客様をサポートしたりする能力に不満を感じていたことから、有機的に発展したアイデアです」

参照記事1:How AWS Came to be – TechCrunch

参照記事2:Exclusive: The Story of AWS and Andy Jassy’s Trillion Dollar Baby

参照記事3:The myth about how Amazon’s Web service started just won’t die

参照記事4:AWSが誕生するまでの秘話

余談その1

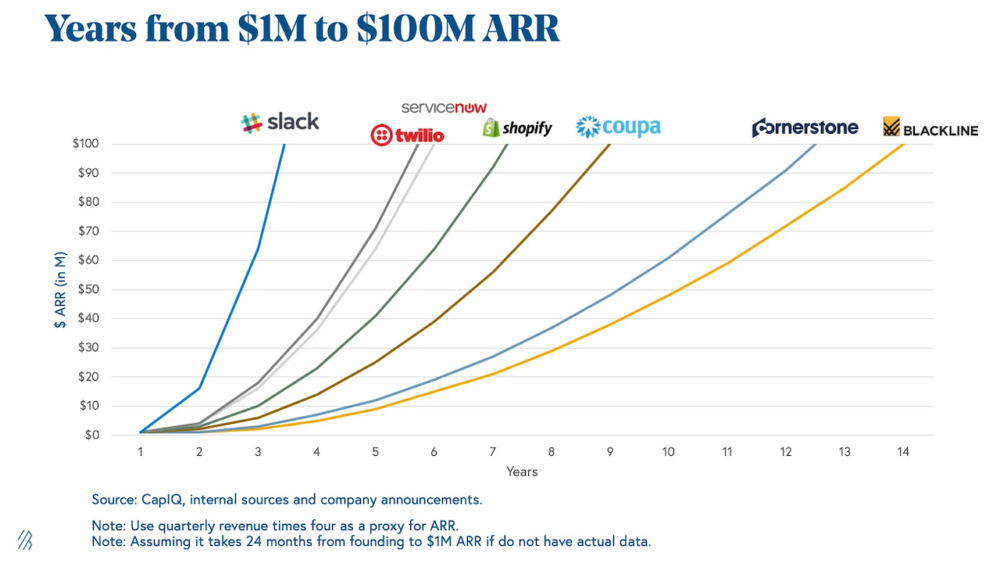

上記の通り、Slackは前身のゲーム会社の歴史があるので、巷で称賛されている以下の図のような「Slackの事業成長の圧倒的な速さ」というのは、多少割り引いて捉えた方が良いかもしれません。

余談2:ドル箱のケイパビリティを手放してしまったeBay

この記事で紹介したケースとは逆、つまり自社(グループ)が抱える強みを活かしきれなかった有名な事例としては、eBayによるPayPalの買収・売却があります。13年ほど度続いた2社の関係性ですが、単純に買収時と売却時の価格を見れば大成功の投資に見えます。ドットコムバブル直後の2002年当時の買収価額は約1,500億円でしたが、手放した2015年の時価総額は5兆円まで膨らでんでいました。

ただし、2021年9月時点でPayPalの時価総額は30兆円を超えるに至っています。当時のeBayにとって決済は、機能の1つに過ぎないと捉えていたのかもしれませんが、Fintech全盛の現在においては、ECプラットフォームよりも、決済プラットフォームの方が価値が高いという事態になってしまったわけです(現在のeBayの時価総額は5兆円程度)。Fintechがここまで盛り上がることを予測することは難しかったかもしれませんが、(自らあえて)逃がした魚はあまりにも大きかったと、後悔しているのではないでしょうか。売却を正当化する理由として「PayPalの成功のためには独立性が重要だった」という説明は理解できるものの、AWSがAmazon傘下においてもこれだけ成功していることを考えれば、eBayのグループ内においても成長させる方法はあったのではないでしょうか。