本記事はTemma Abe氏による寄稿です。Abe氏は東京大学経済学部を卒業後に新卒で三菱商事に入社。2016年からのアクセンチュア勤務を経て、2019年からは米国西海岸に在住し、UC BerkeleyのMBAプログラムを経て、シリコンバレーで勤務しています。現地テック業界で流行のニュースレターやポッドキャストを数多く購読しており、そこから得られる情報やインサイトを日本語で発信する活動をされています。

今年の3月にUberがニューヨークのイエローキャブと提携するというニュースが話題になっていました。Uberの創業者が経営していた頃は「タクシーという名のクソ野郎」とまで呼んで潰そうとしていた競合に対してサービスを提供することになったのは、画期的であるということです。もちろん打算的な動きなのですが、「敵に塩を送る」とも捉えられそうです。この一件から話を展開・派生して、この記事では以下のテーマを考えたいと思います。

- コンシューマー向け企業(主にマーケットプレイス)が、

- そのケイパビリティをサービス(主にB2B SaaS)として、

- エンタープライズ向け(特にライバル含む)に提供する

なお、以前にも似たようなテーマで、「テック企業によるピボット」のテーマで記事を書いておりますので、興味のある方はそちらもご覧ください。

1. ケーススタディ:どんな事例があるのか?

まずは事例がないと何の話をしているのか分りにくいと思いますので、いくつか最近の話題を中心に紹介します。

Uberによるタクシー業者サービス

冒頭でもとりあげたUberですが、多くの方がご存じの通り、P2Pのモビリティサービスを提供する会社です。市民ドライバー(≠タクシー)と乗客をマッチングすることで手数料を稼ぐモデルです。同業のLyftと共にアメリカの都市部の生活には欠かせないサービスに成長し、それに伴いタクシー業界はビジネスを奪われていきました。

そんなUberがタクシー業者向けにサービスを提供する狙いは以下があると推察されます。

- 労働力不足でドライバー獲得が難しくなっていたなかで、効率的にドライバーを獲得したい

- これだけUber・Lyftなどのライドヘイリングが浸透してもタクシー需要がゼロにはならないとすれば、その市場を異なる形で取りに行きたい

このパートナーシップの詳細は非公開のようですが、おそらくUberのアプリを通じてタクシーがマッチングされた場合、乗車料金のxx%(通常のUberのサービスでは20%)が手数料としてタクシーからUberに支払われる仕組みであると思われます。タクシーとしてはUberに手数料が引かれるデメリットよりも、Uberが客を連れて来てくれるメリットの方が大きいと判断をしたということでしょう。

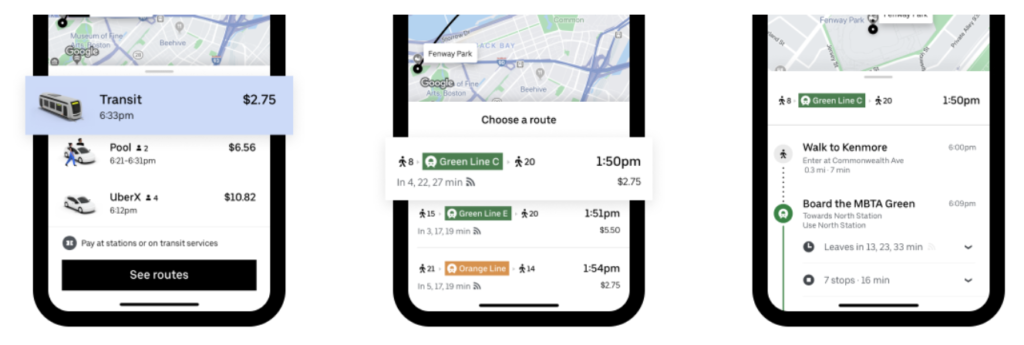

Uberによる公共交通機関向けサービス

さて、タクシー業者向けサービスよりは知られていませんが、Uberは自治体・公共交通機関向けのサービスも提供しています。バス・電車・フェリーなどで使われているようです。自治体が自ら専用のアプリを作るよりも、Uberが磨き上げたユーザー体験の助けを借りた方が効率的だろうというのは想像に難くありません。

私が思うビジネスモデル的な面白さとしては、マーケットプレイスでは自分達のモビリティサービス事業が儲からないと当然儲からない一方で、これがSaaS的なモデルだとすれば公共交通機関が提供するモビリティサービス自体が赤字であってもUberは儲かる可能性があるという点です。というのは、自治体のサービスの目的は利益創出ではなく、市民から徴収した税金を元手に、社会的な課題を解決することにあるからです。乗客が少ない赤字路線であっても、例えば高齢者・障碍者・学生などにモビリティサービスを提供することが重要であるという判断が成り立ちます。Uberのセグメント情報に詳細が出てこないので、ビジネス上のインパクトがどれだけあるのかは分かりませんが、ビジネスモデルとしては興味深いです。

この考え方は、電動スクーターにも当てはまりそうです。日本でもいくつかの企業が取り組んでいますが、先行事例としてのLimeやBirdなどが成長・利益創出に苦しんでいるのを見る限り、自社コストで様々な地域のユーザーを獲得していくのは大変そうな印象です。それに対して、自治体向けのSaaSというモデルであれば、ある程度顧客獲得コストが下がる可能性はないでしょうか。結局は規制対応などで自治体へのアプローチは不可欠なので追加の営業コストにはならなさそうです。また、リテンションの観点では個人ユーザーとの個別トランザクションを継続するよりも、自治体との契約を維持する方が不確実性は小さいはずです。

InstacartのB2B宅配プラットフォーム

米国著名VCであるa16zが毎年発表しているMarketplace100の上位に常にランクインしているInstacartは文字通り代表的なマーケットプレイス企業だと言えます。そんなInstacartは最近明確にエンタープライズ事業に力を入れています。

- Instacart Platformのもとでエンタープライズ向けのテクノロジーを結集し、リテール事業者が顧客にオムニチャネル体験を提供することを容易にします。

- このプラットフォームには、5つの機能領域(Eコマース、フルフィルメント、インストア、広告、インサイト)があります。小売企業は、これらの機能からアラカルトで、または統合プラットフォームとして選択することができます。

もともとはコンシューマー向けの買い物代行プラットフォームだった企業が、そのケイパビリティをエンタープライズ向けに販売することで稼ぐモデルとなります。背景としては、DoordashやUber Eats、新興のクイックコマース事業者などとの競争が激化するとともに、マーケットプレイス事業の成長率が伸び悩み、新たな成長の種(またはストーリー)が必要であったものと推察されます。

Instacartにとってのリテール事業者は、Uberにとってのタクシーとは違い、敵という存在ではありませんでしたが、このエンタープライズ事業が成功した場合に、Instacartの元々の買い物代行サービスを利用していた顧客が、(Instacartがサポートする)各リテール事業者のサービスを利用することになるのではないか、という懸念はあります。ただそれは成功した場合の嬉しい悩みであり、それでもTAMは拡大するはずであるという見通しがあるのだと推察します。同社の今後の舵取りに注目です。

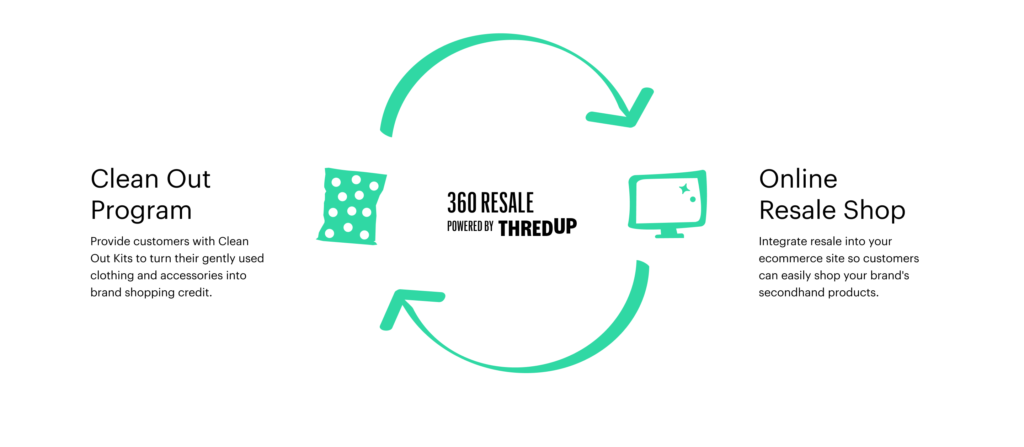

ThredupのResale as a Service

日本でも同様かもしれませんが、昨今アメリカでは小売業者が中古品・二次流通を自ら手掛けるケースが増えて来ています。日本でお馴染みのメルカリのような中古品のマーケットプレイスにおける取引を、小売業者やブランドが自社プロダクトに特化して運営するというものです。最近では、小売大手のTargetや新興アパレルのLululemonなどが発表していました。2030年に米国で40兆円規模になると予測されているリユース市場に多くのプレイヤーが注目していることが分かります。

なかでもResale as a Serviceという商標登録をする位に、小売業者向けにリユース事業運営のケイパビリティを提供している代表的な企業がThredupです。元々は消費者が売りたい衣類を回収して代行/委託販売して手数料を稼ぐビジネスからスタートした会社ですが、RaaS事業では、ウェブサイト構築・在庫管理・商品プロモーション・決済などターンキーのソリューションを企業向けに提供しており、Adidas, GAP, Crocs, Banana Republicなどの有名ブランドが同サービスを利用しているようです。

この事例は「マーケットプレイスの敵はSaaSの友」をよく表している事例と言えそうです。古着・中古品を流通させるC2C(P2P)プレイヤーとしては、小売業者・ブランドが自ら二次流通を運営する手伝いをすることで、自社の祖業とカニバリゼーションする可能性があります。Resale as a Serviceは時代のトレンドを捉えており、色々な企業が取り組み始めているのは間違いないですが、Thredupの財務情報を見ると、現時点では利益の創出には苦しんでいる印象です。

動画制作ツールに重心を移して成功したVimeo

上記で挙げたモビリティ・リテールとは毛色が異なりますが、Vimeoのピボットもとても有名です。もともとはYouTubeの競合として動画配信プラットフォーム(動画のマーケットプレイス)という立ち位置だった同社は、クリエイターや企業向けの動画制作ツールへと方針転換した後に、大きく成長したと言われています。

同社のウェブサイトを見てみると、かつては競合だったYouTube向けの動画作成サポートまで謳っています。このケースではYouTubeがVimeoの客になっている訳ではありませんが、Vimeoを利用して作られたハイクオリティの動画がアップロードされることはYouTubeにとってもポジティブだと言えそうです。

Primeを外部でも提供し始めるAmazon

さて、原稿執筆後に入って来たニュースであり、かつインパクトが強過ぎて他の事例が霞んでしまいそうだったのであえて一番最後に持ってきましたが、Amazon Primeを他社のオンラインストアでも提供し始めるらしいです。

- Amazon.com Inc.は、同社の人気会員制プログラム「Prime」のサービスの一部を、同社のプラットフォーム以外の小売業者にも拡大し、同社の決済・配送オプションを第三者のサイトに埋め込む新サービスを開始しました。「Buy with Prime」と名付けられたこのサービスにより、小売業者は自社のウェブサイト上の商品にPrimeのロゴを表示し、Amazonの迅速な配送オプションを提供することができるようになります。

- 同社によると、Buy with Primeは、すでにAmazonで販売し、同社のフルフィルメントサービスを利用している小売業者を対象に、2022年まで招待制で展開される予定だそうです。その後、AmazonはBuy with Primeを、同社のプラットフォームで販売していない加盟店を含む他の加盟店にも拡大する予定です。参加店舗は、Primeのロゴを使用し、対象商品に配送予定日を表示。決済はAmazon PayとAmazonのフルフィルメントネットワークを通じて行われます。また、Amazonは対象商品の返品を無料で管理します。

この解説はStratecheryの記事に詳しいですが、簡単に言えばAmazonがAWS等で成功させてきている自社のケイパビリティを外販する戦略をさらに推し進めるものです。これは、Amazonとは異なる小売業者向けSaaSモデルで独自のポジショニングを築いてきたShopifyにとって脅威になります。Shopifyの売上の多くを占めるようになってきていた決済と、これから力を入れようとしていた配送の分野がAmazonの新サービスに奪われる可能性があるからです。Amazonは、通常のマーケットプレイスのようにコンシューマーのニーズを集約する強さだけではなく、小売業に必要なケイパビリティを世界で最も効率的に提供出来る強さも発揮して、TAMを拡大させようとしているということです。クラウドではAWS、物理世界でPrimeを拡大させていく世の中全ての企業がAmazonのサービスを何らかの形で利用する世界が来るのでしょうか。

2. まとめ:SaaSはマーケットプレイスと比べて魅力的なのか?

以上の通り、コンシューマー向けマーケットプレイスのプレイヤーがB2B SaaSのサービスに取り組む事例を挙げてきましたが、マーケットプレイスとSaaSの優劣を比較したかった訳ではありません。

エンタープライズ向けSaaSは軌道に乗れば売上予測が容易になり、資金調達の際に投資家向けのストーリーも作りやすく、安定的な経営をしやすいかもしれません。一方でマーケットプレイスはセールス部隊は不要で、何かのトレンドに乗っかってバイラルに成長するかもしれないし、ネットワーク効果により強固なディフェンシビリティを獲得出来るかもしれません。

競争環境・プロダクトの性質・マーケットのトレンドなどに応じて、どのモデルが適しているのかは変わるはずです。収益源やプロダクトを複数抱えることでポートフォリオ分散を狙うことが合理的な場合もあるでしょうし、一点突破でリソースを集中させることが最適なケースもあると思います。

3. おまけ:Clubhouseはエンタープライズ向けで成功出来るか?

以下は、2021年のテック・スタートアップシーンを賑わせたClubhouseがB2B SaaS的なモデルを目指せないだろうか、という考察です。なお、これは後講釈ではなくてClubhouseが日本で熱狂的な盛り上がりを見せていた時に私がリアルタイムで考えていたことです(参照)

Clubhouseが提供するのは「オンライン上でのランダムな世間話の機会」だという認識ですが、ランダムさゆえにユーザー体験にボラティリティがあり、良いトークを求めて色んな所に顔を出すのが大変であるということが、課題の一つでした。また、いずれは必要になるマネタイズをしようとした時に、クオリティが読めないサービスにユーザーがお金を払うのはハードルが高そうでした。

そこで、だいぶ地味な(ニッチな)プロダクトになってしまうかもしれませんが、大企業の社内コミュニケーション向けのB2B SaaSという道はないだろうかという話です。上手くいくかはさておき、以下の狙いがあります。

- マーケット(コミュニティ)を限定することでユーザー体験のボラティリティを低下させる

- ターゲットとなる財布を、個人のエンタメニーズから企業の従業員体験向上ニーズに変える

リモートワーク環境下で人々がランダムの出会い・コミュニケーションに飢えている中で、Clubhouseは休憩所・たばこ部屋的な役割も果たしうるし、他部署の人とのランチ会話にも使えるし、経営陣が従業員と交流するツールになる。特に経営陣が頻繁に登場するような状態を作れば、利用度は高く維持出来るだろうと思います。経営陣の話というだけである程度の価値が担保されるので、コンテンツ制作に骨身を削るクリエイターのような苦労も少なそうです。エンタープライズ向けサービスであれば、コンシューマー向けのようにハイプを作り出す必要もありません。

という感じで、あれだけ話題になったClubhouseの知名度と音声の良さなどを梃子にエンタープライズを攻められないものだろうかという妄想でした。類似のプロダクトは既にありそうですが、「リモートワーク下の世間話」は未解決の課題であるという認識です。