本記事は弁護士の山本飛翔(つばさ)さんによる寄稿です。これまで数多くのスタートアップを支援してきた山本さんは、2020年3月に「スタートアップの知財戦略」を出版、同月には特許庁主催「第1回IP BASE AWARD」知財専門家部門で奨励賞を受賞しました。

また、大手企業とスタートアップの両方をサポートしてきた経験を生かし、特許庁・経済産業省「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究」(いわゆるモデル契約)に事務局として関与しています。

本連載では「事業成長を目指す上で、スタートアップはいかに知財を活用すべきか」という点をご紹介していきます。

スタートアップの市場創出を後押しする「オープン・クローズ戦略」

スタートアップは、新たな市場を創出し、(最初はニッチマーケットであり規模が小さいことも少なくないため、)同市場を成長させつつ、同市場における自社のシェアを守っていく、といった戦略をとることが少なくありません。

市場を成長させるためには、プレイヤーを増やすことも必要です。しかし、各種リソースが不足するスタートアップが、競合との競争を勝ち抜くのは容易ではありません。そのため、スタートアップにとっては、競争を要しない状況を創出するか、または、かかる競争を勝ち抜いていけるだけの仕掛けを用意することが重要な戦略となります。そのような戦略を構築する際、知財もそのツールの1つとして活用することが考えられます。例えば、かかる活用法として、オープン・クローズ戦略が挙げられます。

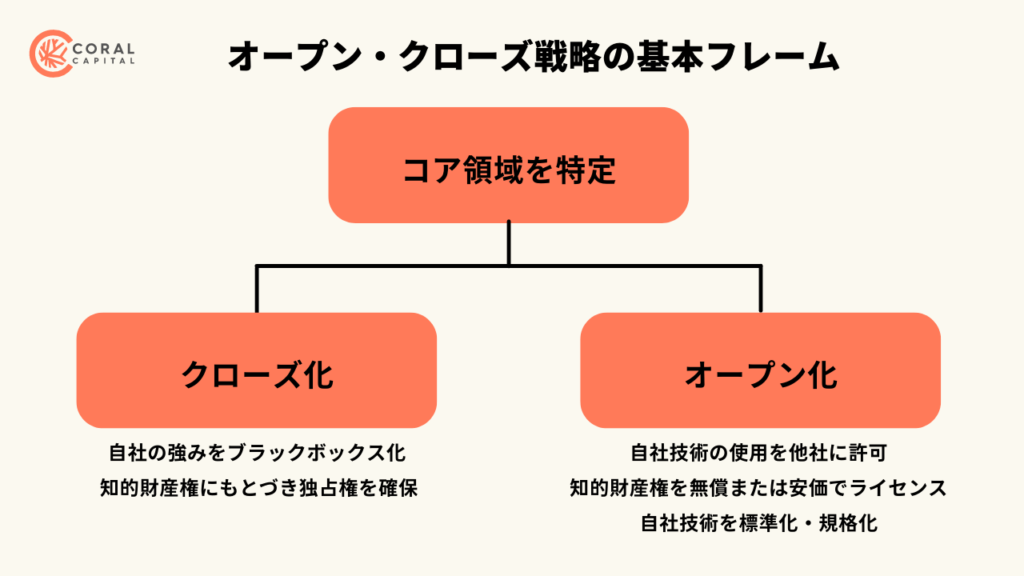

オープン・クローズ戦略とは、製品やサービスについて、コア領域を特定した上で、市場拡大のためのオープンな領域と、自社の利益を確保するためのクローズな領域を構築する戦略をいいます。クローズ化する領域においては、自社の強み(独自技術等)を秘匿化したり(ブラックブックス化)、情報そのものは特許出願などにより公開するものの、特許権などの知的財産権に基づき自社の独占権を確保することとなります。

また、オープン化領域においては、参入するプレイヤーを増加させて市場を大きくするために、自社技術を標準化、規格化などをしていきます。他社には自社技術の使用を積極的に許していくものの、自社の影響力を残しつつ使用させるべく、特許権などの知的財産権を無償または、安価であるものの、一定の条件下でライセンスする場合が多いです。

オープン・クローズ戦略で市場を拡大させた「Spiber」

このように、特許権を活用し、自社のマーケットを拡大させつつ、その拡大したマーケットにおいて競合他社に対する自社の支配力を一定程度維持していく手法として、オープン・クローズ戦略、および、その一環としての標準化戦略(※1)を採用しているスタートアップとして、Spiber株式会社が挙げられます。

※1:標準化戦略の事業へ活かし方の概要については、経済産業省「標準化を活用した事業戦略のススメ」も参考になります。

慶應義塾大学発のスタートアップの同社は、デザインされた遺伝子を埋め込まれた微生物が発酵することにより人工クモ糸の原料となるタンパク質を生成する方法を確立。2013年には、世界に先駆けて人工クモ糸の量産化に成功したと発表しています。

同社は、素材分野におけるリーディングカンパニーとしての位置を確立するためには、まず必要十分な出願件数を確保することが重要と考え、量を重視した知財戦略を展開しています。また、同社は、素材メーカーであるため、模倣品排除には標準化が最も有効と考え、同社でしか実現できない厳しい技術用件やスペックに基づいて「人工的なクモの糸はこうあるべき」という標準化を目指しています。具体的には、知財化の段階から製造方法の標準必須特許化を意識して活動するのみならず、構造タンパク質素材の普及を加速するために、関連する知財の集積・共有・ライセンシングを進めるなどの役割を担う知財コンソーシアム(CASPI : 一般社団法人構造タンパク質素材産業推進協会)を設立し、業界を主導しています。

なお、オープン・クローズ戦略との関係では、繊維などの新素材の製法は原則ノウハウとして秘匿し、新素材を用いた生地などの二次素材や衣服などの製品の開発はオープン領域と位置付け、そして他メーカーを広く巻き込んでオ—プンイノベーションを推進しながら積極的に特許出願し、保護しているとのことです。

これらの戦略をとることのメリットとしては、次のようなものがあると推察されます。すなわち、構造タンパク質素材に関するマーケットは、少なくとも当初はニッチマーケットであったといえるところ、ニッチマーケットのままでは、以下のデメリットがあります。

- 同素材の製造に関わるプレイヤーは当初少なく、同領域のマーケットをSpiberが独占できたとしても、そもそもの市場規模が小さいがゆえにSpiberが得られる売上・利益が小さい

- (特に序盤の)Spiberは各種リソースが不足しがちであり、また、仮にリソースが相当程度整ったとしても、1社だけでは製造できる量に限界があるため、多くのプレイヤーが参入してこなければ、成長の上限が見えてしまい、市場も育たない

かかるデメリットを解消するための手法の1つとして、一定の技術などを開示することで、同市場に参入する事業者を増やすことが考えられます。もっとも、全くのルールなしに参入されてしまうと、同社と各プレイヤーとの間の競争が激化し、価格競争に巻き込まれるなどして、各種リソースが豊富な大手企業に売上・利益を奪われてしまうリスクがあります。そこで、参入するプレイヤーを増やすことで市場を育てつつ、同市場に対する自社の影響力・支配力を保持するために、同社は、開示する技術を標準規格としつつ、同規格を実施するためには同社(及び/又は知財コンソーシアム(CASPI))から知的財産権のライセンスを受けなければならず、同ライセンスには一定の条件が付されている、という座組を採用しているものと推察されます(同様の座組と推察されるものとして、トヨタ自動車株式会社が、燃料電池関連の特許を広く無償でライセンスする旨宣言した事例もあります)。

以上のように、新しい技術やアイディアを着想し、同技術・アイディアを普及させるべく数多くのプレイヤーを巻き込みつつ、同市場に対する自社の影響力を可能な限り維持し、自社の売上・利益を守っていくために、特許権をも活用した標準化戦略をとることが、事業戦略上有益な場面があるものといえるでしょう。

ビジネスモデル特許:競合の進出を遅らせて、ユーザーを囲い込む

Web・アプリ系のサービスにおいて特にその傾向が強いように見受けられますが、ユーザーの早期囲い込みの重要性が高い領域において、競合他社の本格参入を少しでも遅らせることが自社の事業戦略に寄与することがあります。また、Web・アプリ系のサービスにおいては、技術そのものが新しいものであるというよりは、既存の技術を新規のビジネスモデルに適用するにあたっての特有の課題の解決方法に新規性・進歩性を見出していく例が多いですが(いわゆるビジネスモデル特許)、かかる場合にも、特許権は有効に機能しうるものといえます。

なお、資金面やリソース面の懸念から、特許権を侵害されても訴訟ができないとして、そもそもの特許権取得を諦めてしまうという意見も散見されますが、特許権による他社への牽制力を働かせるためには、次のとおり、訴訟以外にも牽制力を働かせる手段はあります。

例えば、後発のスタートアップに対する参入障壁を構築するケースを考えてみましょう。この場合、いかなる方法であれば、自社のマーケットへの実質的な参入することを遅らせることができるかを考える必要がありますが、その方法の1つが、後発スタートアップの資金調達を失敗または延期させることです。

これを実現するためには、潜在的な資金の出し手である投資家に対してプレッシャーをかけることが有用です。すなわち、例えば、自社(A社)が資金調達をする際、各種VCに対して、自社がいかなるビジネスモデルを採用しているかを示した上で、当該ビジネスモデルの肝となるポイントはどこであるかを示し、そのポイントについて特許権を取得していることを、資料などの記録の残る形で伝えておくことが考えられます。

この場合、VCとしては、ファンドの資金を運用する上でGPとしてLPに対して善管注意義務を負い(投資事業有限責任組合契約に関する法律16条、民法644条)、第三者の知的財産権を侵害する疑いのある事業を営む会社に対し、十分な確認をすることなく投資をすることはできないため、A社と同じビジネスモデルの後発のB社が資金調達を希望してコンタクトをとってきた場合、B社に対し、侵害がないことの確認を求めることとなります。

これに対し、B社は、仕組みが違うなどとして、特許権は侵害していない旨を主張するでしょうが、資金を受けようとしているB社自身の説明のみで、十分な確認義務を果たしたといえるかは疑問です。そうだとすると、弁護士などの外部専門家の意見書などを取得するか、または、自社で説明するにしても、知財訴訟における実務を踏まえた十分な説明をすることが必要となります。

しかし、資金調達前のスタートアップとして、ここまでの対応をすることは容易ではありません。説明ができず資金調達が頓挫するか、または、少なくともこの点を対応するために時間を要し、資金調達を数カ月は遅らせることとなるでしょう。そして、数カ月でも後発の本格的な参入を遅らせることができれば、その間にユーザーの囲い込みを進めることができ、十分に事業戦略に知的財産権を活かすことができるといえます。

この場合に重要なことは、①投資家などのステークホルダーに対し、説得的でわかりやすいポイントで特許権を取得すること、②特定の他社が自社の特許権を「侵害している」旨を明示または黙示に示さないこと(不正競争防止法2条1項21号に定める虚偽事実の告知流布にあたるリスクがあるため)です。

①の特許権の取得を目指すポイントについて、特に、ビジネスモデル特許の場合、技術自体は既存のものを利用する場合が多いことから、客観的に権利範囲が広い特許権をとることは容易ではありません。しかし、客観的に権利範囲が狭い特許権であっても、当該ビジネスモデルを実装する上で、ユーザーへの訴求力の高い重要なポイントを抑えられれば、競合他社が避けがたいという意味で、相当程度の牽制力を発揮しうるものといえます。そのため、ユーザーへの訴求力の観点から、当該ビジネスモデルの肝となるポイントを探し、そのポイントについて特許権を取得できるかを検討することが重要となります。当該ポイントで特許権が取得できれば、株主などのステークホルダーに対しても、自社の特許権を根拠に、自社の事業の成長性や競争優位性を示しやすくなる(※2)といえるでしょう。これらの点は、自社の事業に関していかなる点で特許権の取得を目指すべきかを探索する場合にも有用な視点の1つになるものと考えられます。

※2:自社の特許権が事業に活きることを示せれば、そのことにより新たな融資を得られやすくなるという側面もある(特許庁による「中小企業知財経営支援金融機能活用促進事業」など参照)

今回は、スタートアップと知財の関係についてご紹介しました。次回からは、ステージ別の留意点をご紹介いたします。

ご質問やご意見等ございましたら、TwitterまたはFacebookよりお気軽にご連絡ください。本連載と関連し、拙著『スタートアップの知財戦略』もご参照ください。