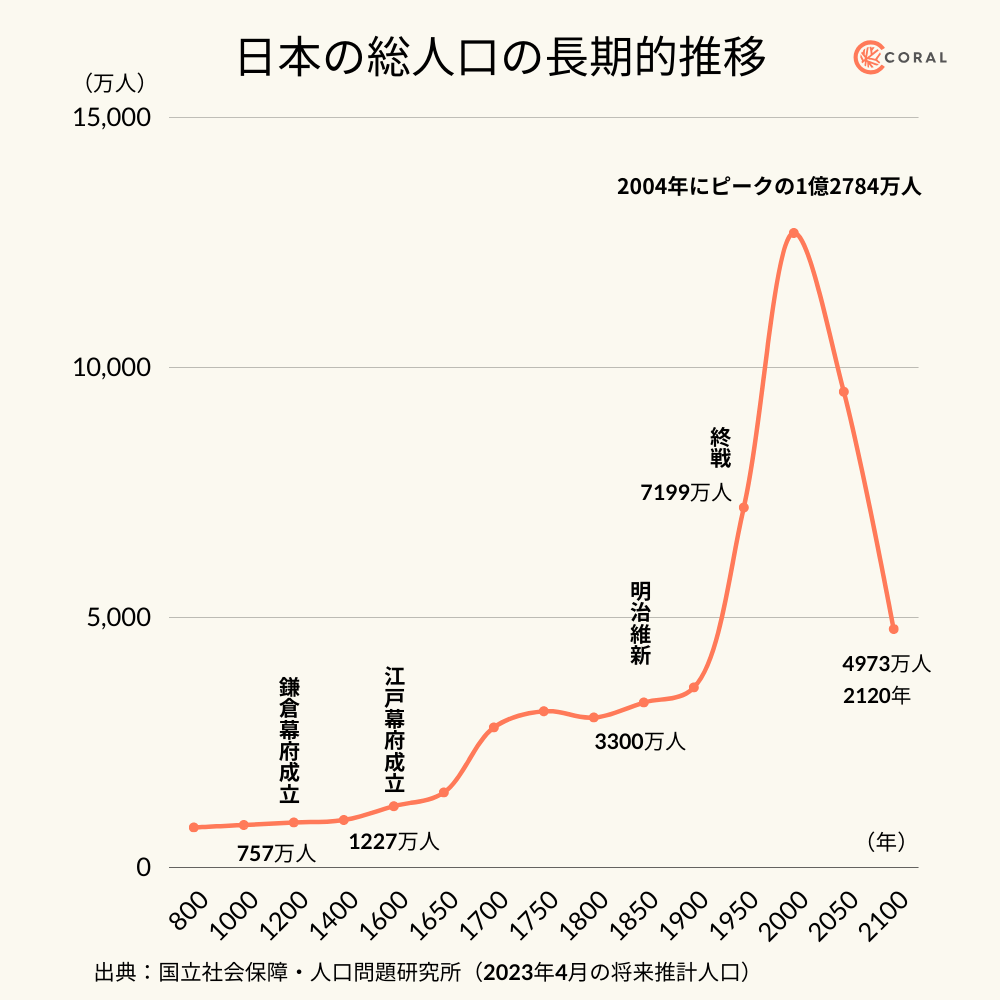

日本の人口は、ざっくり1億2000万人ですが、約100年後の2120年には4973万人にまで減るとの予想があります(国立社会保障・人口問題研究所の2023年4月の将来推計人口)。以下のグラフにあるように江戸期に3000万人を超えた日本の人口は、明治維新以降のわずか100年で3倍の1億人超となり、再び100年で半分以下に減ろうとしています。われわれは今、ジェットコースターで言えば最初の坂を登りきってスーッと滑り出して急降下する坂に向かって走り始めたところです。

50年後や100年後については出生率や外国人比率など予想が難しい要素があるため大きく外れる可能性もありますが、向こう20、30年で見れば、かなり大きな減少が続くということは間違いなさそうです。

急激な人口減少と高齢化、停滞する経済成長という三重苦のような状態から、今後の日本の見通しは暗いと感じている人が多いかもしれません。でも、この記事では「人口減少=マイナス成長」ではないし、貧しくなるわけでもない、ということを主張したいと思います。むしろ人口規模は小さくても、50年後の日本は現在の日本より2倍ほど豊かな国へと変わっているのではないかということ、その鍵の1つがスタートアップであり、そうした企業群を率いる起業家やリーダーたちであると論じたいと思います。

少子高齢化でも生産性を上げれば豊かになれる

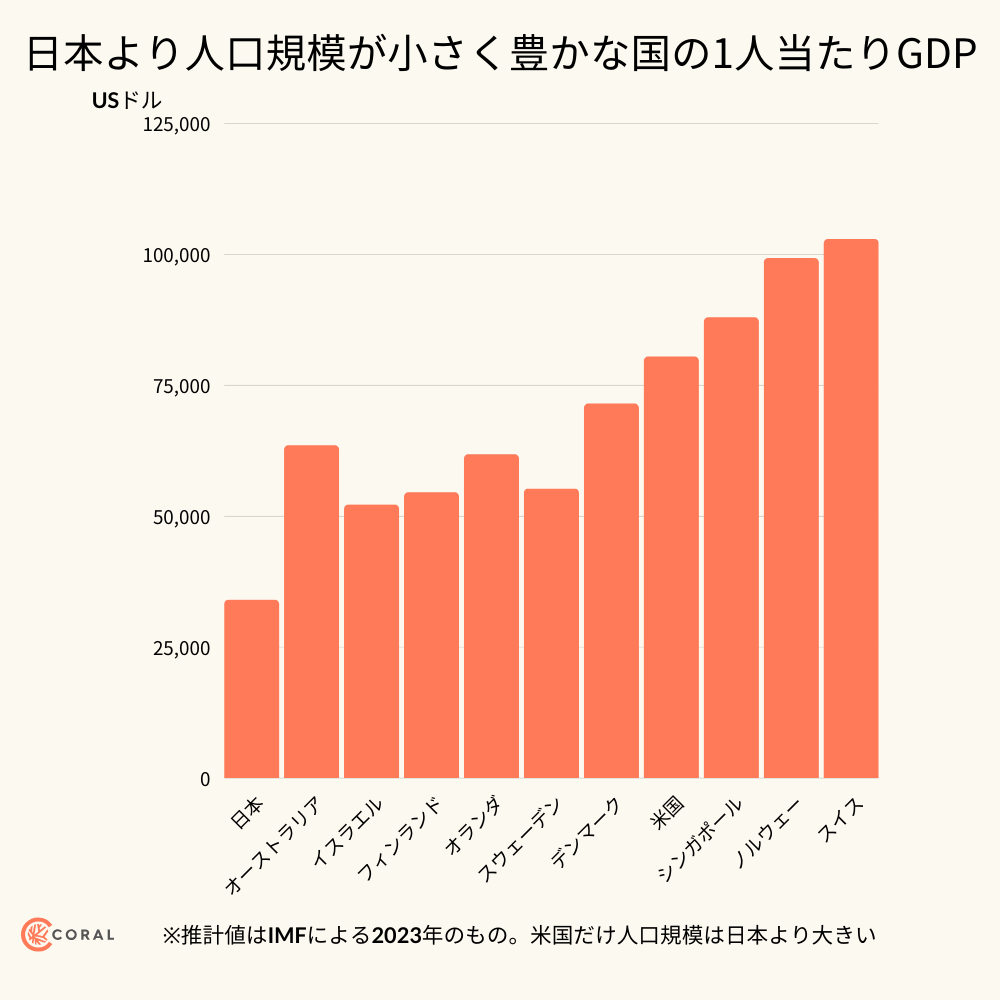

高齢化や人口減少が社会に大きな課題を突き付けているのは間違いありません。でも、人口規模やGDP規模と、豊かさは別の話です。日本より小さくても豊かな国や地域はたくさんあります。

豊かさを示す最も重要な指標は「1人当たりGDP」です。この指標で比べてみれば、日本より1.5倍以上豊かな国としては、イスラエル(920万人)、オーストリア(890万人)、フィンランド(550万人)、オランダ(1740万人)、オーストラリア(2560万人)、スウェーデン(1030万人)、デンマーク(580万人)などがあります。日本の2倍以上豊かな国・地域に限っても、シンガポール(540万人)、ノルウェー(540万人)、スイス(873万人)などがあります。私たち日本人はiPhoneが高くなったように感じていますが、そうではなく経済成長を続けた上記の国や地域に置いていかれているのです。それは人口が減少を始めたからではなく、生産性が上がっていないことが主因です。

日本は戦後、1955年から1973年頃まで年間10%を超える成長を15年以上も続けた時期がありましたが、このとき日本の人口は年に1%ずつしか増えていませんでした。経済成長の残りの9%は生産性の向上によるところでした。後述しますが、第二次大戦前後に米英を中心とする地域の技術革新から隔絶されていたために、そうした技術を既存産業に当てはめる「キャッチアップ」すべき技術革新の余地が広がっていたことが、高度経済成長の背景にありました。

近年の中国も同様です。年率10%の経済成長が続いた期間でも人口増加率は1%。残りの9%は生産性が上がったことによるものです。それが経済成長の主な理由で、人口増が主因などではありません。経済成長をもたらすのはイノベーションや新しい技術の導入、生産様式の変更による効率化であり、生産性の向上です。

かつて日本が高度経済成長を遂げて豊かになったのは「人口ボーナス」(人口増による経済成長)によるもので、今後は「人口オーナス」(人口減によるマイナスの経済成長)の時期に入るのだから、日本が衰退するのは自明だ思う方もいるかもしれませんが、これは間違いです。生産性を向上させれば、今より豊かになれます。

日本が今後豊かになるにはどうすべきか

人口構成の変化はきわめて大きなものですが、これは人口学者が「人口転換」と呼ぶもので日本固有の現象ではありません。ある社会が「多産多死→多産少死→少産少死」と変化するときに起こるもので、いずれ次の均衡へ移行します。今から25年ほどで高齢化率は現在の27%から38%まで上がるものの、そこがピーク。しかも、それは「全人口に占める65歳以上人口の割合」という高齢化率の定義を変えなかった場合の話で、過去数十年での医療・栄養・衛生状態・ライフスタイルの変化から起こった高齢者の認知能力・体力の大幅な向上を考えると、高齢者の定義を65歳から70歳や75歳に変えないというのはおかしな話だと思います。

いずれにしても、いま目指すべきなのは、次の均衡状態に入っていくにつれて生産性を向上させていくことです。その新しい均衡状態を支えるシステムを作り出すことで、それができない理由があるようには私には思えません。

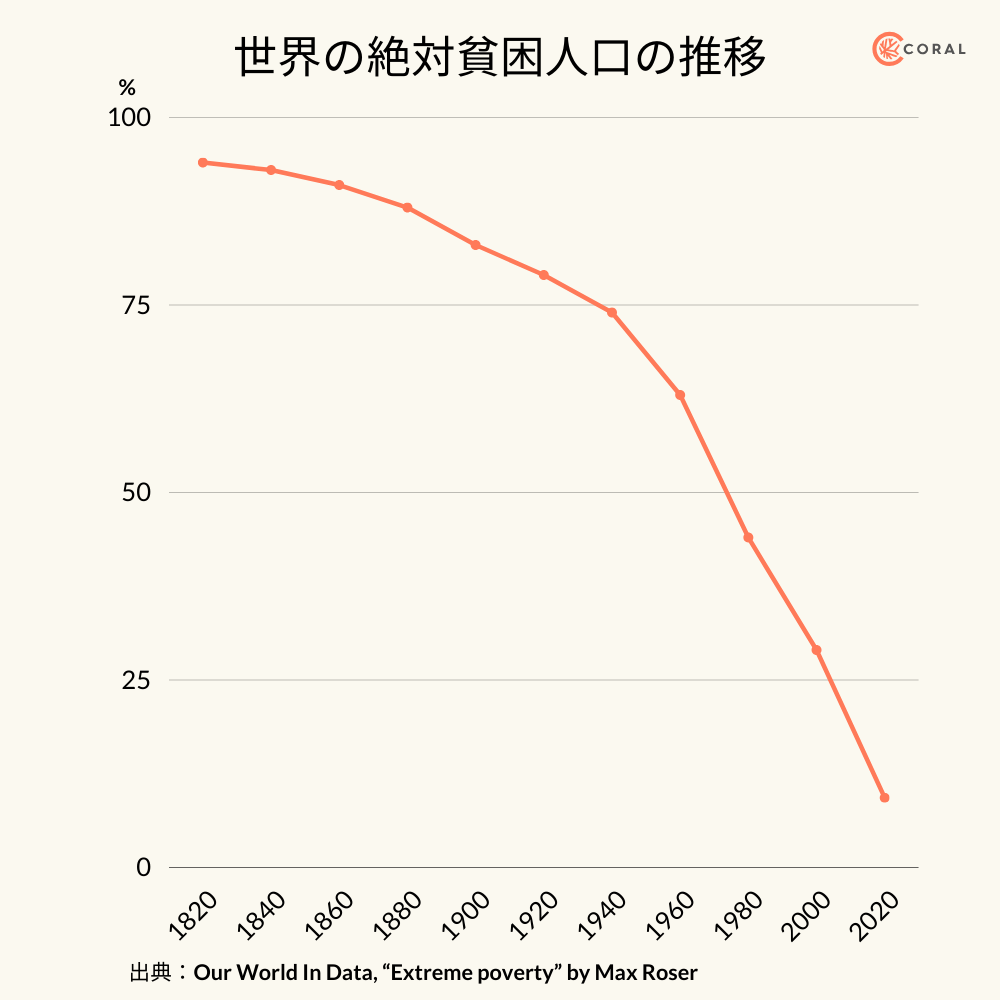

今となっては信じられない話かもしれませんが、ほんの50、60年前に日本を含む世界各国が心配していたのは人口爆発と食料危機でした(ついでに言えば間氷期終焉による地球寒冷化です)。1968年に出版されて約200万部を売るベストセラーとなった『人口爆弾』(The Population Bomb)を書いた生物学者のポール・エリックは、同書の中で1970年代の10年間で数億人が餓死するだろうと予測していました。今から75年前の1948年の朝日新聞には日本の人口急増について「狭小なる国土に8000万人の人間を養わねばならぬ事態」と書いていました。幸い、どちらの予想も大きく外れました。ポール・エリックはインドは自給自足を達成するなどあり得ないと断じていましたが、今やインドは農作物の輸出国です。約200年前に英国の経済学者マルサスが『人口論』を書いて警鐘を鳴らして以来、人類の心配事は長らく人口爆発による餓死でしたが、世界人口が8億人から80億人に増えたにも関わらず、その同じ期間に世界の絶対貧困は94%から9.6%へと激減しています。

背後にあるのは人類史上でも画期をなす第3次農業革命、通称「緑の革命」です。技術革新による生産性の大幅な向上が途上国では飢餓を救い、先進国では非農業セクター従事者の増加による大幅な生産性の向上や、より高度で豊かな社会を築く条件となったのです。

デジタルとAIで生産性を上げる

人類が大幅に豊かな暮らしができるようになる進歩を遂げたのは、ここ最近の200〜300年のことです。産業革命とそれに続く技術革命、それから緑の革命と、3つの技術革命によるところが大きく、その時期に生産様式と社会制度が変わりました。国際分業と、それを支える安全保障や自由貿易協定の枠組み、陸海運の効率化もきわめて重要な発展だったと思います。しかし、その本質は技術革新による生産性革命です。

これと同様の生産性革命がデジタルとAIによってもたらされるとしたら、どうでしょうか?

例えば、ヒトやモノを運ぶ運輸を考えたとき、50年後にも今と同じ数の人間が運転や運搬物の選別、経路決定や配送にまつわる事務作業に携わっているとは考えづらいです。変化が速すぎると雇用の不安定化という社会問題は起こり得ますが、中長期に見れば、大部分の人類が「農作業から解放された」のと同じで、人類が「クルマやバス、トラック、フォークリフトなど乗り物の運転から開放される」というのは福音です。同様に、個人や法人の経済活動のトランザクションがデジタル化されていけば、経理や税務、監査に従事しなければならない人の数も大幅に減るでしょう。2023年の日本でいえば、いまコンビニやファミレスは急激にレジの無人化、配膳ロボットの導入、注文のDXが進行していますが、こうした取り組みも生産性を上げます。いまの若者が鉄道の有人改札を知らないのと同じように、今の小学生は有人レジを知る最後の世代になるかもしれません。

もちろん、GDPや人口の絶対規模は国力で、単に1人当たりのGDPだけ論じれば良いとは思いません。中国の台頭を考えたときの国防予算など安全保障での不安は拭えません。2060年には中国のGDPは日本の8倍に達すると予想されているため、日本が防衛費をGDPの2%に増額したところで焼け石に水で、きわめて深刻な脅威です。

ただ、そのことと日本が今よりずっと豊かになるということは別の話です。今より半分に減った人口で500兆円のGDP規模が維持できたら、日本人は2倍ほど豊かになるわけです。今後も技術革新は進みますし、20年前に受容が始まっているべきだったデジタル技術を適用していくことだけでも、経済成長の余地は大いにあるわけです。

そして、その担い手はスタートアップだと思います。

日本経済「停滞」は1000年の歴史上3回目

日本が取り組むべき課題は多くあります。財政の健全化や金融政策の正常化、既存産業での規制緩和などが思いつきます。超高齢化社会到来に備えた介護・社会保障制度の再設計も大きなテーマです。さらに大きな枠組みで言えば、ノーベル経済学賞受賞者のジェームズ・M・ブキャナンらが公共選択論で指摘したように、自由と平等を掲げたはずの代表制民主主義や官僚制が、その内在する欠陥によって結果的に非効率や不公平を生むものだとするのなら、政策決定や規制策定・改変のあり方自体を根本的に考え直すことも含まれるかもしれません。ライドシェアにまつわる議論を見ていると、業界ルールを規定する法律や規制が、大部分の国民の利益を犠牲にして一部の集団の利益を促進している構図が見て取れます。こうした民主主義の欠陥は1960年代から指摘されていましたが、いよいよその代償が大きくなっているように思います。

ただ、私たちは技術でイノベーションを起こすスタートアップを支援するベンチャーキャピタルなので、ここでは、技術革新や技術導入が、いかに各国・地域の経済を発展させてきたのか、という世界経済史を俯瞰して、2023年の日本がどういう状況にあるかを確認してみたいと思います。

日本でDXが叫ばれていて、DXを含む多方面のイノベーションによって、日本がまだまだ豊かになっていけるであろうということを、少し時間軸をズームアウトした視点で見てみたいと思います。参考にするのは『経済成長の日本史―古代から近世の超長期GDP推計 730ー1874』(高島正憲著、2017年、名古屋大学出版会)という書籍です。ここからは、同書が描く奈良時代から近代初頭にいたるまでの日本経済の発展や停滞を参照していきます。

『経済成長の日本史』が描き出すのは、世界の各地域の1人当たりGDPの超長期の推計値をもとに、各地域の社会システムの特徴や出来事を踏まえた上で、その相互作用まで勘案した世界経済発展のストーリーです。奈良時代から江戸時代に向けて日本が最貧国水準を抜け出して行く様、そして明治期に非西洋国として最初に近代化を果たして成長する様、歴史上例がない速度で成長した高度経済成長がなぜ起こったのかが良くわかる本で、日本の行く末について憂慮する現役世代には一読をお勧めしたい1冊です。

日本のアップデート=キャッチアップだった

日本は現在、1000年単位の経済史の中で見れば3回目の大きな停滞期にあります。過去にも停滞は何度かあり、停滞とキャッチアップを繰り返しているのが日本列島の経済の歴史です。

繰り返し登場するパターンは同じです。それは英国や米国といった「技術フロンティア国」が産業革命やデジタル革命といった技術革新による経済成長の果実を先に手に入れて他地域を引き離すのに対して、日本はその都度システムを作り替えて、それに対する「キャッチアップ」をうまく繰り返してきた、という姿です。

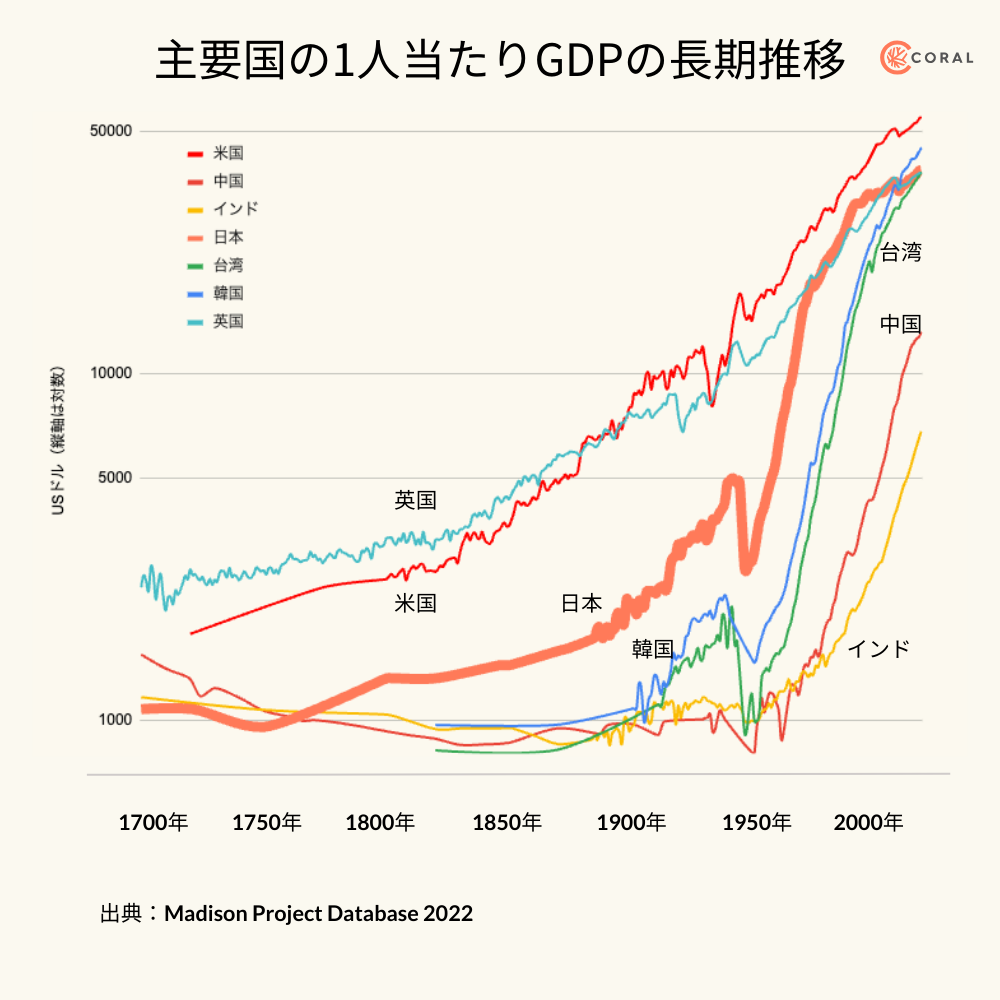

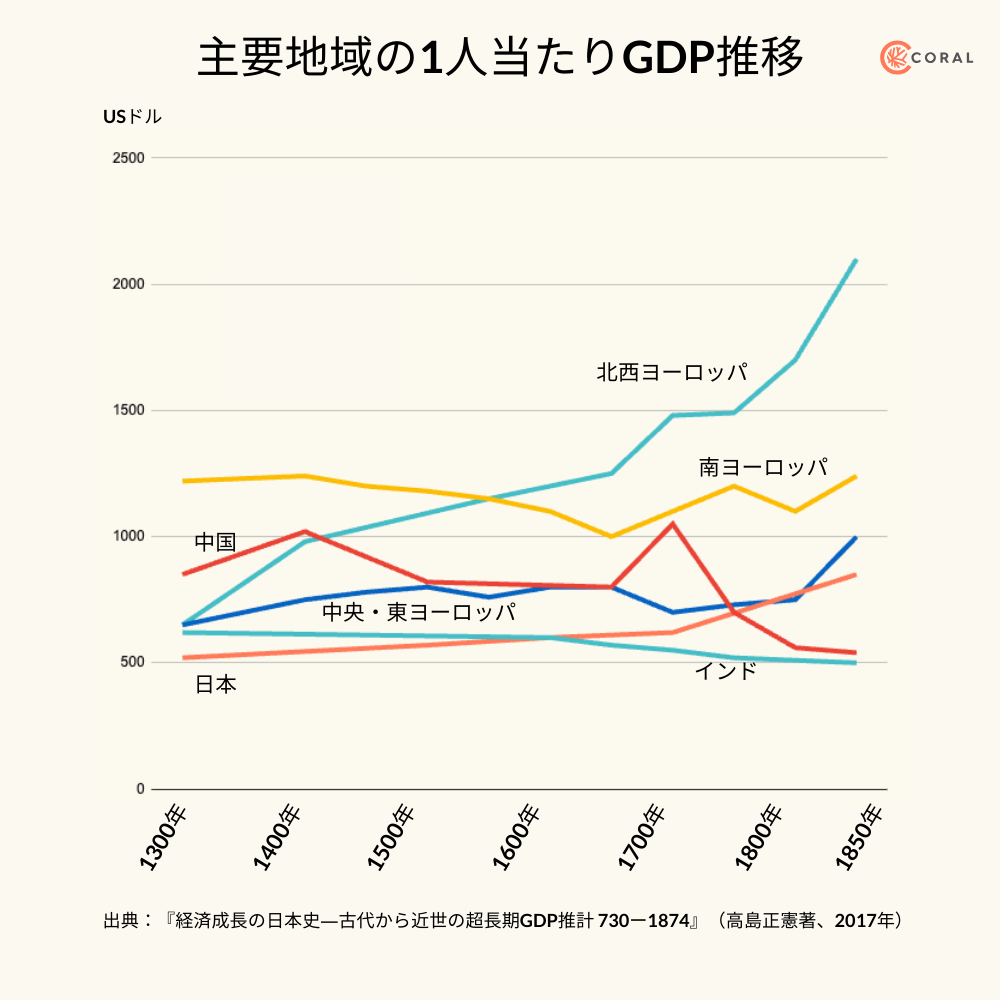

下のグラフを見てください。300年という長期にわたって1人当たりGDPなどを推計しているMadison Project Database 2020から7つの国・地域を抜き出してグラフにしたものです。これを見ると、日本では1回目の停滞は江戸時代の鎖国によって起こり、2度目の停滞は第二次大戦前後に起こっていることが分かります。現在は1991年頃から始まる3度目の停滞が30年以上続いていて、韓国と台湾に抜かれている様子も見て取れます。それぞれの停滞というのは、成長をリードする国に対してキャッチアップが遅れている、ということです。かつては英国に対して、現在は主に米国や英語圏の先進国に対してです。

日本という国は、停滞の後にキャッチアップを果たして、社会のシステム全体を大きく作り変えるバージョンアップを何度も遂げています。戦国時代と江戸時代、そして現代日本は全く異なる社会システムで、その変化の時間軸上には明確な非連続面があります。平時には変化が遅い日本社会ですが、変化が起こる時期には、その時々にあったシステムを根底から作り直して一気に完成させるということをしてきています。

今回の停滞の次に私たちが作るのは「日本4.0」というべき新しいシステムです。私たち日本人がそれをやり遂げるということについて、歴史的文脈から見て必然だと私は考えています。

※「日本4.0」というワーディングは国際政治学者で戦略家として知られるエドワード・ルトワック氏の分類にならったものです。ルトワック氏が論じるのは経済よりも安全保障や国際貿易の枠組みを含んだシステム全体で、特に日本4.0で強調されるのは自主的な防衛の話です。ですが、ここではスコープを小さくした上で氏の日本のバージョン区分をお借りしています。

江戸=日本1.0、明治維新=日本2.0、戦後=日本3.0

かつて日本は極貧地域でした。

奈良時代から江戸幕府成立の頃まで、1人当たりGDPが400〜600ドルと推計されています。1日2.15ドルというのが現在世界銀行が定める絶対貧困レベルなので、誰もが食うや食わずの生活をしていたということです。同時期の英国や中国の1人当たりGDPは800〜1500ドルと日本の2、3倍ほど豊かでした。

江戸期に完成したのが「日本1.0」というシステムです。それまで長く続いた戦乱を終わらせ、中央集権と地方分権によるバランスが取れたガバナンスによる平安と、ゆるやかな発展を250年間も維持したのは優れたシステムだったと思います。

この徳川治世の250年の間に、もともとアジア諸国の中でも特に貧しかった日本が、17世紀にはインドを、18世紀には中国を1人当たりGDPで追い抜いています(下のグラフ)。江戸時代は内戦を終わらせただけでなく、ヨーロッパなど他地域と違って政農分離を進めた結果、身分による貧富の格差が小さく、平均余命が伸び、また識字率も高まった時期でもありました。

江戸期に起こった資本蓄積や労働力の質の向上などが明治維新後の飛躍を準備しました。何より、江戸から明治期の世界を見渡してみると、大航海時代のなか世界のほとんどの地域がヨーロッパ人の支配下に置かれるか植民地化されていく時代でしたが、日本は植民地化を免れた数少ない国です。なぜ日本が植民地化を免れたかというのは、いろいろな理由があると思いますが、本質的には江戸という「日本1.0」の統治や情報力、防戦力が高かったからということで、やはりその時代に即した良いシステムを完成させていたと言えるのではないでしょうか。

例えば16世紀ごろ種子島などに伝わった火縄銃を開発・改良し、瞬く間に日本が世界有数の銃保有国となったのは元々日本刀など鉄器の製造技術の高い職人たちが各地にいたことが背景にあります。幕末のペリー来航に慌ててお台場に設置する大砲を作るため、ヨーロッパから技術書を取り寄せて大きな反射炉を建造する一方で、東京湾に人工の小島を作る土木工事を各藩が協力して短期に終わらせてしまうなど、統治面でも技術の熟練面でも優れていたことが背景にあると思います。明治維新で日本が全面的な内戦状態に陥らず、さっさと決着をつけたことも植民地化を免れた理由と言われています。

ちょんまげを切って近代化した明治期の「日本2.0」

比較経済史の著作と研究で知られるケネス・ポメランツが指摘した「大分岐」は13世紀〜19世紀に北西ヨーロッパが大きく成長し出したのに対して、それまで豊かさでも社会制度でも大きく変わらなかった中国地域が大きく取り残された現象を指します。もう1度、先ほどと同じグラフを見てください。産業革命と、それに続く技術革命(第二次産業革命)によって1600年頃から北西ヨーロッパが急激に豊かになり始めているのに対して、日本を含めて他地域が置いていかれている様子が良く分かります。

この大分岐という文脈の中で見ると、日本が江戸期に中国やインドを超えた成長は「アジアの小分岐」と呼ばれる程度の経済成長にすぎず、当時の技術フロンティア国だった英国や北西ヨーロッパの発展に置いていかれる停滞だった、というのが『経済の日本史』の概括するところです。鎖国政策は緩やかな成長を実現したものの、その代償として英国や北西ヨーロッパとの差は開いたのです。

停滞と国家存亡の危機に目覚めて、ちょんまげを切り落として近代化を果たしたのが明治維新による「日本2.0」の成立です。明治維新においては、きわめて短期間で制度変更を行って近代化しました。このため開国と同時に経済成長が始まったような印象を私は持っていましたが、データから見ると、これは間違いのようです。開国後の貿易による短期的なGDP拡大効果は小さく、明治初期は、あまり日本は経済成長はしなかったそうです。代わりに、貿易による間接効果は、長期的には大きなGDP拡大要因となったといいます。例えば、国内になかったような最新財の生産に必要な手段や中間財の導入、輸出品の品質管理や洗練された輸入品に対する安価な代替品の生産などによる技術蓄積が進んだことが、後にGDPを押し上げたというのです。

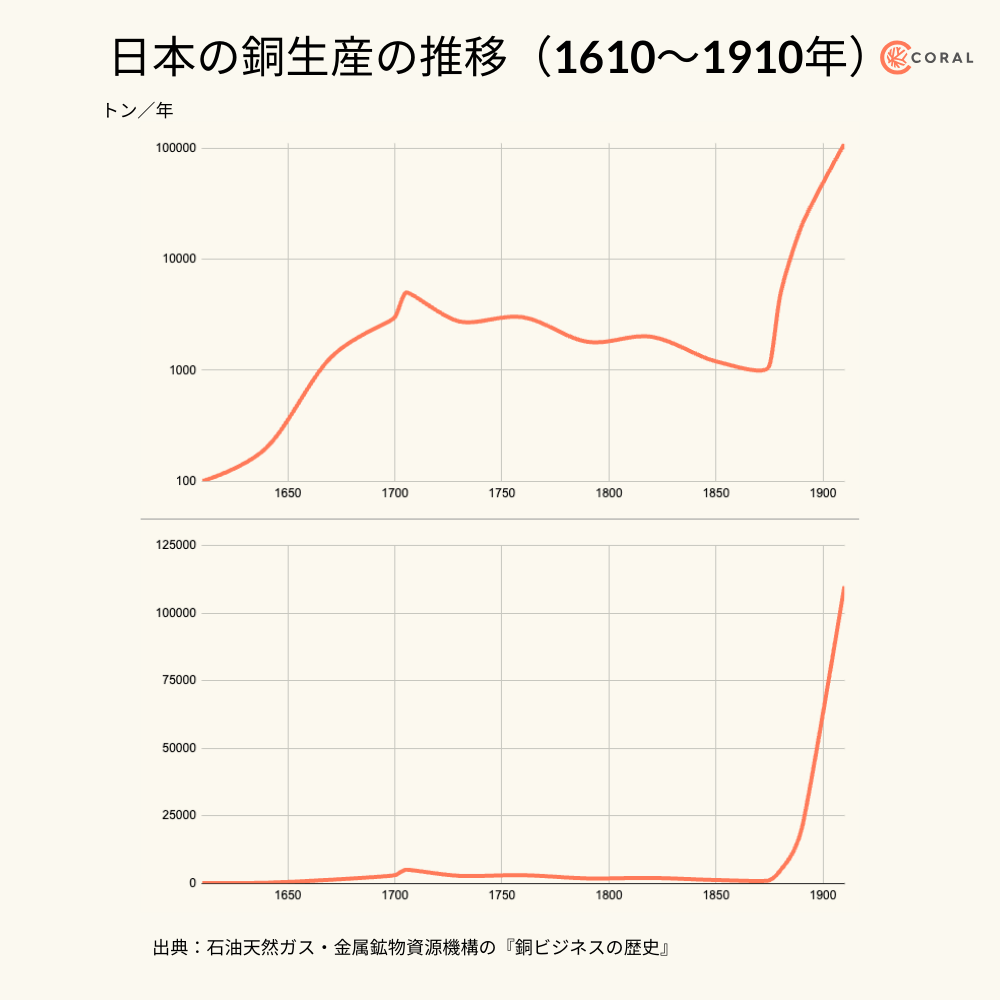

明治維新の開国時のキャッチアップの効果を象徴的に示す事例として『経済成長の日本史』の中で紹介されているのが国内の銅鉱山の生産性の爆発的な向上です。

石油天然ガス・金属鉱物資源機構がまとめた『銅ビジネスの歴史』によれば、日本の銅生産は江戸期に年間1000トンから5000トンまで、わずかずつ増産した時期が続いたものの江戸末期には年間1000トン程度まで低迷していました。下のグラフを見ればわかるように、資源が枯渇したようにも見えるトレンドでした。

ところが1870年以降に一転。明治政府は英米仏独から鉱山技師、土木技師、地質学者、大学教授、抗夫長、抗夫などを招聘し、採掘場所探索の組織化・機械化に加えて、運搬や排水の電化・機械化、精錬の改善、ダイナマイトやピストン式削岩機といった最新技術の導入を進めました。その結果、約20年後の1891年には年間2万トンを超え、さらに1916年には年間10万トンと明治期の約45年で銅の年間生産量は100倍もの増産を果たしたのでした。

以下の2つのグラフは同じ数字を違う目盛で表したものです。上のグラフは縦軸が対数なので、変化のトレンドを把握しやすいかと思います。一方、下の対数を用いないグラフを見たほうが200年間に及ぶ停滞と、その後の最新技術導入による増産のインパクトを感じ取れるのではないかと思います。

明治維新のときの開国と経済成長のタイミングのズレ、そして本質的なGDP押し上げ効果は高度な知識・技術の内部での蓄積によるところだったというのは、重要な視点ではないでしょうか。2023年の日本で言えば、DXの開始と経済成長のズレに重なるように私は思えるからです。日本は長らくソフトウェアは輸入する一方で外資ベンダーの完成品を使うことが大半でした。しかし、今やソフトウェア・ビジネス作りや立ち上げの知見はスタートアップを中心に、どんどん蓄積しています。

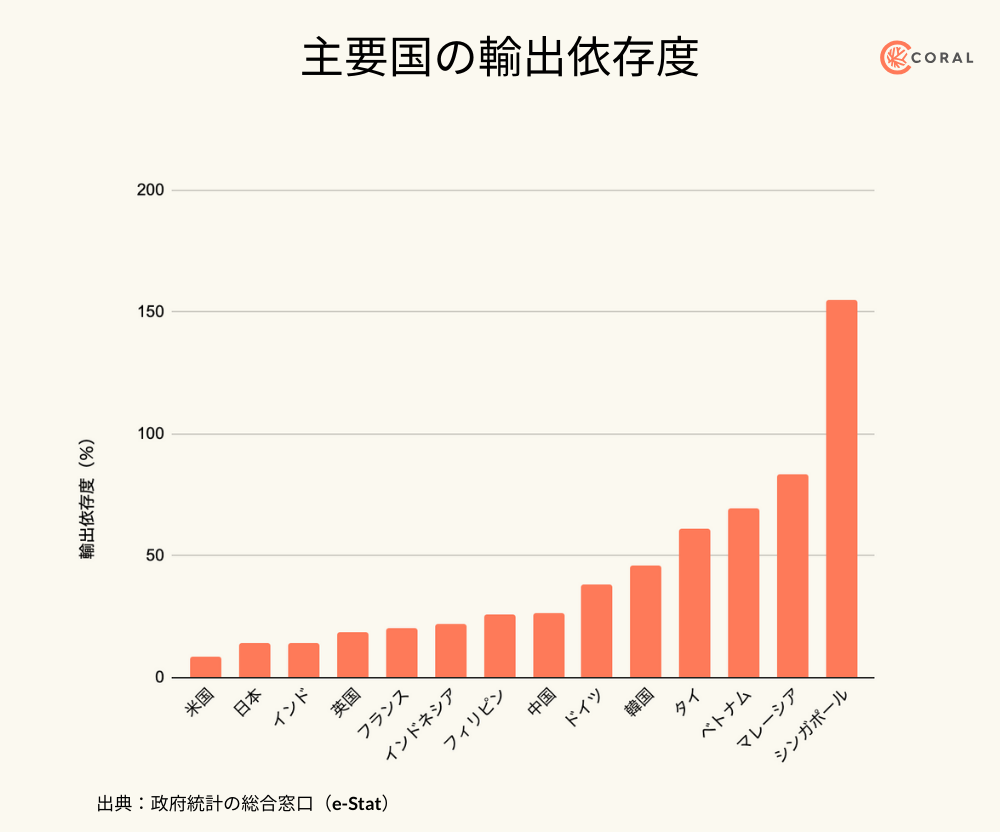

明治維新後の経済成長が貿易や輸出増によるものではなかった、というのも示唆的です。

日本では輸出額がGDPに占める割合は過去70年にわたって10%弱から15%程度で横ばいです。2023年でも16%にすぎず、輸出依存度では202カ国中128位と下位にとどまっています。日本は今だかつて輸出大国だったことはなく、日本のGDPは内需がほとんどです。だから、その効率を上げていくことが次の成長のベースになるのではないでしょうか。人口規模が減ると内需が減りますが、従来と同じ単価の財・サービスではなく、高付加価値のものへとシフトしていくことと、そもそも経済が成長することで消費の総額が増えていくため、人口減少だからといって豊かになれないわけではありません。

世界で他に例がない強烈な高度経済成長「日本3.0」

日本の経済史に話を戻します。第二次大戦終結後の焼け野原から世界的企業を輩出し、1995年頃には「このまま行くと、いまにも米国を追い抜いて世界一になるのではないか?」というほど勢いのある経済大国となった時期が「日本3.0」です。日本は軍国主義をさっさと捨てて、米国の軍事力・核の庇護のもとで経済復興に邁進し、全ての歯車が再びかちっと噛み合いました。

第二次大戦は日本にとって300万の人命と国富の25%が失われる大ダメージでした。経済成長でも人口動態でもグラフを見れば凄まじい凹みとなっています。一方で、経済を回すために必要なインフラや建物、設備、器具などは全国的に見れば、75%は残っていたとも言えます。さらに、大戦前後の情報統制と技術導入の途絶によって鎖国に近い状態になっていたことから、キャッチアップの余地は大きかったのです。実際にそのキャッチアップ幅を計量的に分析すると、技術フロンティア国と日本の1人当たりGDPの差は、過去数百年で見たときに、第二次大戦の敗戦直後が最大となっていたそうです。例えば、石油化学、家電、自動車などでキャッチアップの余地が大きかったといいます。以下にグラフを再掲します。1940年に大幅にくぼんだところから、日本の1人当たりGDPが一気に伸長していく様子が分かります。

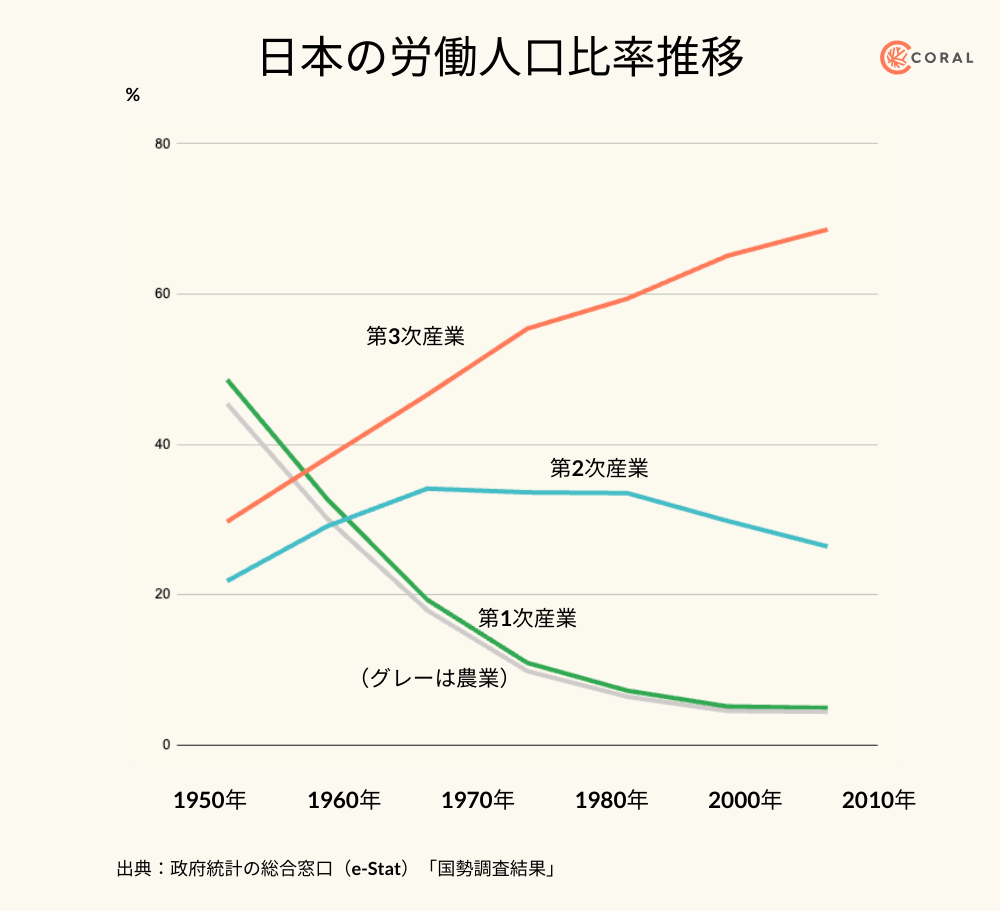

こうしたキャッチアップの余地と、それを埋める質の高い労働力が存在したこと、地方の農家の若者たちが都会の工場へと向かうような労働力の物理的かつ産業間の移動があったことなどを背景に1955〜1970年の日本は15年で5倍という高度経済成長を果たしました。これは世界史全体で見ても後にも先にも例のないほどの成長です。5倍と言えば、いま年収400万円の層が全員年収2000万円になるくらいのインパクトです。

経済成長を分析する成長会計分析では「労働力」は量と質の掛け算として考えます。労働者の質というと、一人ひとりの能力のように思えるかもしれませんが、どの産業で働くかというのも、その国や地域の労働者の質を決める重要な要因です。同じ教育年数の人でも個人経営で農業をやるのかAIエンジニアをやるのかでは全然付加価値が違うのですから、当然です。

戦後の日本3.0への移行期には産業構造が大きく変化して、全産業に対する農業従事者の割合は1950年から2000年の間に45.4%から4.5%にまで下落しています。いまから始まる日本4.0への移行では、伝統企業からスタートアップやデジタル系事業への労働力の移動という形で同様の生産性向上の効果をもたらすのではないでしょうか。

日本人の特技は、全く新しい発明より「カイゼン」

過去に起こった日本の停滞とキャッチアップを見てみると、日本にはいつも飛躍の基礎条件がありました。そして、あるときシステム全体をガラッと変えることで短期間でのキャッチアップを果たしてきました。

では、日本4.0で生産性が大きく伸びる素地は、どのようなものでしょうか?

日本人が得意なのは、やるべきことがハッキリしているときの急速なキャッチアップや、たゆみないカイゼンと学習。それに阿吽の呼吸で仕事を進めるチームワークだと思います。いつまで経っても財政再建や少子化対策で効果のある大胆な施策が出てこないのに、ある日とつぜん陥没した道路があれば、関係者が72時間ぶっ通しで作業して復旧してしまうような国です。日本には国家レベルの強いリーダーシップが希薄ですが、何をやるべきかが誰の目にもハッキリしているときはトップダウンの意思決定が不要なので速いのです。

日本の経済成長が技術フロンティア国へのキャッチアップで起こってきた、という歴史的経緯は私には偶然に思えません。1000年の経済史から見えてくるのは、英米人が蒸気機関や近代的機械の発明、デジタル革命のイノベーションを起こして豊かになり、それに日本のような他国がキャッチアップして豊かになるというパターンです。日本4.0で起こるのはデジタル革命のキャッチアップですが、今回も一旦やるべきだと見定めたら仕事は速く、日本人は複雑精緻なものを作っていけると思います。

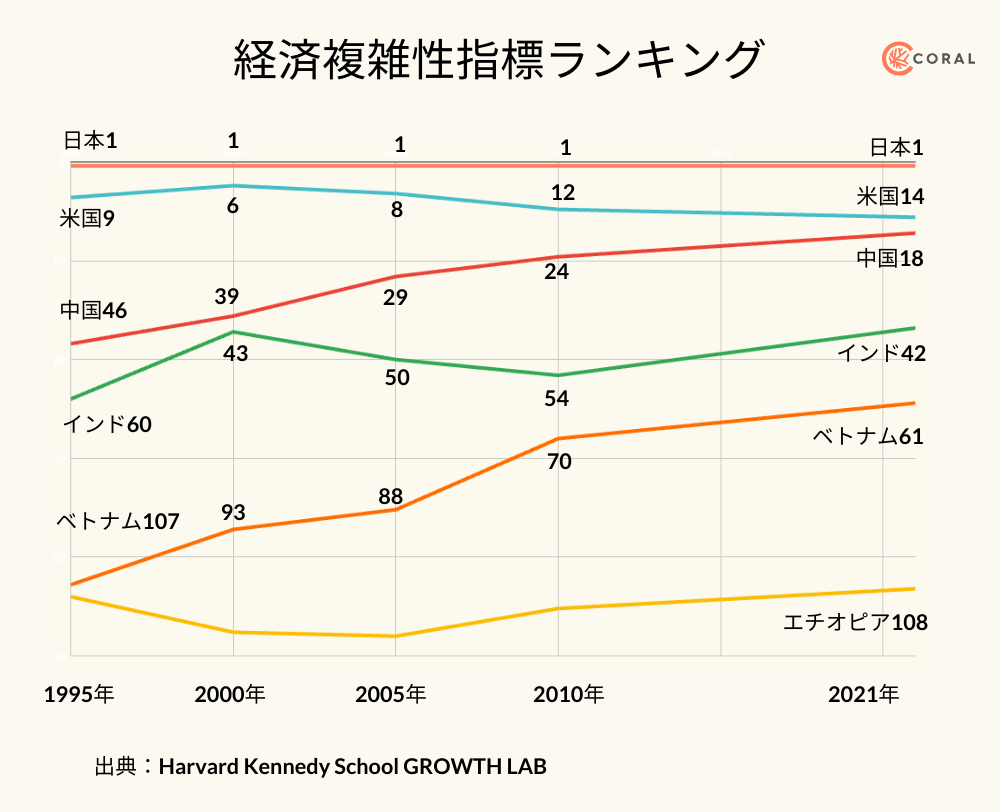

ある国がどれだけ多様で複雑なモノを作れるかという指標として「経済複雑性指標」(ECI:Economic Complexity Index)と呼ばれるものがあります。これは、その国が生産するモノの種類と複雑さを指標化したもので、知識集積度を示すと考えられています。このECIにおいて日本は1995年から現在にいたるまで、20年以上ずっと1位にとどまっています。

だからソフトウェア産業と、それらが影響を与える新産業においても、日本は米国と並ぶような優れたものを、いずれ多く生み出すのではないかと個人的には考えています。例えばロボットを作るために必要なモジュールや加工サービスの種類と質で考えたとき、日本には欧米にない大きなアドバンテージがあるように思われるのです。

デジタル革命の2周目で日本が勝つ理由

日本人はキャッチアップが得意ですが、自動車もカメラも家電も発明はしていません。でも開発競争の「2周目」では、自動車でもカメラでも家電でも世界的ブランドを生み出しました。日本人の適性が輝くのは、何を作るべきかが分かっているときです。これは歴史や地理的な巡り合わせだけではなく、遺伝子レベルでの民族性に根ざしているように思われます。

経済学者の蔵研也氏らが書いた「なぜ東アジア人にはノーベル賞がとても少ないのか」(Why Do Northeast Asians Win So Few Nobel Prizes?)という論文、もしくは同内容の論考「なぜアジア人はノーベル賞をとらないのか?」を読むと、日本が発明より発展・改善に強いのは、民族グループの遺伝子上の偏位に根源的な理由があると思えます。ここでは詳細に立ち入りませんが、日本人を含む東アジア人は、脳内の神経伝達物資の振る舞い(性格を左右する)を規定する遺伝子多型の特定の型の人口あたりの出現頻度から、新規性探求の傾向が弱く、リスク回避の傾向が強く、集団主義的なことが分かっています。一方、知能指数については高く、指標発祥の地であるヨーロッパを「100」としたときに東アジア地域では105〜108程度と推定されています。特に空間把握・数理的能力が高いことが多くの研究や実証データで分かっていますから、技術受容力は高いと考えられるのです。実際「世界的なメーカー」の多くは欧米以外では東アジアに集中しています。米国のアジア人は全人口の7%程度にすぎないのに、Googleの北米拠点のエンジニアに占めるアジア人比率が46.3%と異様に高いことや、米国大学受験の共通テスト「SAT」の数学スコアの上位9%に占めるアジア人の比率が58.3%に及ぶのは、教育熱心などという文化で説明できることではありません。

もう1つ、日本人の国民性について触れておきたいと思います。それは強いチームプレイのDNAがあるということです。この点も環境(主に気候条件で決まる生産や生活の様式)と遺伝子の共進化によって説明する仮説があります。シカゴ大学の行動科学研究者、トーマス・タルヘルムが2014年に提唱した「稲作理論」(Rice theory)の研究は、中国における南北での大学生の性格の違いを分析したものですが、小麦作地域と稲作地域では人の性格が異なるというのです。稲作は小麦に比べて2倍以上の労働力が必要な上に、灌漑利用では集団的協調が重要ですから、集団で協力する性格の遺伝子が人々の間で選択されていったとの仮説です。中国南部や日本のように稲作をする社会では「出る杭」タイプの人は歓迎されない環境的な理由があります。そうした環境で2000年とか3000年ほど暮らす中で、文化と遺伝子が共進化をして国民性が培われてきたと考えられるのです。「村社会っぽい」社会のあり方は、変える気になれば変えられるような表面的なものではなく、私たちの遺伝子に深く刻まれた特性と考えるほうが妥当です。

これが部品点数が100万点を超える複雑なすり合わせが必要なプロダクトを作るときに、日本人が高い精度と効率性を発揮する背景となっていると、私には思われるのです。阿吽の呼吸で高度なチームプレイができるのは高度情報化社会では強みになるはずです。デジタルの世界で言えば、OSやクラウド、AIの基礎実装といった1人とか数人の天才が比較的短期で生み出すものと違い、社会と接続した形でプロダクトを作っていくのがデジタル革命の2周目だとすると、これを上手にやり抜く適性が日本人にはあるように思うのです。

日本4.0にスタートアップが欠かせない5つのワケ

ここまで日本の経済史を振り返って、きわめて貧しかった日本が豊かになってきたのは、国のOSとも言えるシステムをバージョンアップしてきたこと、そのたびに技術フロンティア国(英国・米国)にキャッチアップすることで経済成長を果たして豊かになってきたことという概説を紹介しました。また、日本列島に住む人々の特性として、優秀で勤勉、すり合わせによるチームプレーと継続的な改善に強みがありそうだ、ということを見てきました。

以上の前提をもって「日本4.0」を作っていくための、スタートアップ・エコシステムのあり方を考えてみたいと思います。

①新しいすり合わせを高速に行える

Coral Capital投資先の宇宙ロボットのGITAI、核融合の京都フュージョニアリング、次世代バッテリーのTeraWatt Technologyの創業メンバーらが異口同音に言う「日本発」の強みがあります。それは異なる専門家たちが緊密に協業していて、イノベーションが速いということです。

例えばバッテリーベンチャーのTeraWattには研究寄りのセルエンジニアと量産寄りの量産エンジニアという専門家がいます。門外漢にはどちらも「電池エンジニア」に思えますが、そうではないようです。TeraWattの緒方CEOいわく、

「大企業ではセルエンジニアは(研究)開発部門、量産エンジニアは事業部門に属し、いわば水と油のごとく価値観が大きく異なります。また後者の量産エンジニアに関しては電池産業の成立経緯から、高度人材が東アジアに集中しています。セルエンジニアと量産エンジニアが統合されたチーム体制こそがTeraWattの強みなのです」

ということです。

宇宙ロボットのGITAIではソフトウェアだけを見ても組み込み制御、AI、ミドルウェア、通信などジャンルが多岐に渡ります。ロボティクスに取り組むスタートアップではリアルタイムOSと呼ばれるミリ秒単位の制御をする組み込みエンジニアと、200〜300ミリ秒を誤差として扱えるフロントエンドやクラウドのエンジニアが一緒に仕事をすることになります。こうしたときに、価値観の違いから協業が難しかったり、大企業なら社内で分断が起こったりしがちです。しかし、稲作理論にある通り日本人は元々きわめて協業に積極的な国民性を持っています。それが最も発揮されやすいのは数人とか数十人が同じ場所に集まって互いを信頼して何かを作ろうとするときなのではないかと思うのです。例えば「”シャクトリ虫” 型ロボットアーム」など、GITAIが新型ロボットのプロトタイプを発表する数とペースは速く、異分野の専門家が協力する圧倒的なインテグレーション力が垣間見える例だと思います。

核融合に取り組む京都フュージョニアリングも同様です。同社取締役COOの世古圭さんによれば、同じ核融合の研究者ですら、理論系バックグラウンドの人と実験系では全く考え方が違うといいます。京都フュージョニアリングの強みの1つは、核融合施設の設計・建設に必要な異なる専門性を統合して、日本国内にある技術・部品を統合する「すり合わせ」にあります。核融合の「炉」を研究開発するスタートアップは世界にも数多くありますが、京都フュージョニアリングのように核融合からエネルギーを取り出すために必要な全体の施設を設計できるケイパビリティーを持ち、実験炉プロジェクトに対してコンサルしたり各種部品を調達してワンストップで提供できる会社は他にありません。京都フュージョニアリングのチームは多国籍ですが、メンバーの多くは日本人。阿吽の呼吸でチームプレイができる日本らしい強さを持ち、世界で戦える日本発のスタートアップと言えると思います。

各産業をDXしていくに当たって、こうした専門性の垣根を超えた協業の重要性は増して行くでしょう。例えば、今後日本が超高齢化社会を迎えるにあたっては、医療と介護の垣根を超えつつDXしていく必要があるでしょう。今後の認知症患者の増加を考えると、例えば介護と金融の双方の専門家が協力して生み出すようなサービスも必要だと思います。自らの資産をどう活かすか自分で判断できない、という前提の金融サービスはどうあるべきでしょうか? それを金融庁傘下の諮問委員会で議論して官僚が決めるスタイルが日本3.0だったとすると、日本4.0ではスタートアップに集まった各分野のエキスパートが知恵を絞ってサービス投入し、同時に監督官庁と調整しながら改善していく形にすべきだと思うのです。イノベーションは政府主導ではなく、市場に近い起業家主導にしていくべきです。官僚が利害調整の権限を持ちすぎるのは問題です。

日本的なすり合わせで異なる専門領域を結びつけることで高い付加価値が生まれそうだということを示す別の例として、現在の日本のSaMD(Software as a Medical Device)の状況も挙げられます。AIメディカルサービスの多田智裕CEOによれば、国内の医療機器市場が海外製品ばかりで長らく輸入超過であったのに対して「医療 x AI」のSaMDで現在申請中のリストを見ると、8割ほどが日本製となっているといいます。背景としてSaMDの実用化促進に向けた厚労省・経産省が2021年に開始した「DASH for SaMD」など官側の一連の施策パッケージがあったことも見逃せません。

②失敗をアウトソースするPPPの重要性

旧聞に属するかもしれませんが、日本人の私が一瞬耳を疑ったのが、NASAはリスクを取れない組織になってしまったというNASAトップの発言です。

以下は2020年5月、SpaceXのイーロン・マスクCEOと、当時NASA長官だったジム・ブライデンスタインへのインタビュー動画です。SpaceXが私企業による人類初の有人飛行を成し遂げる1日前に撮影されたものです。4分30秒から出てくる発言に注目してください。

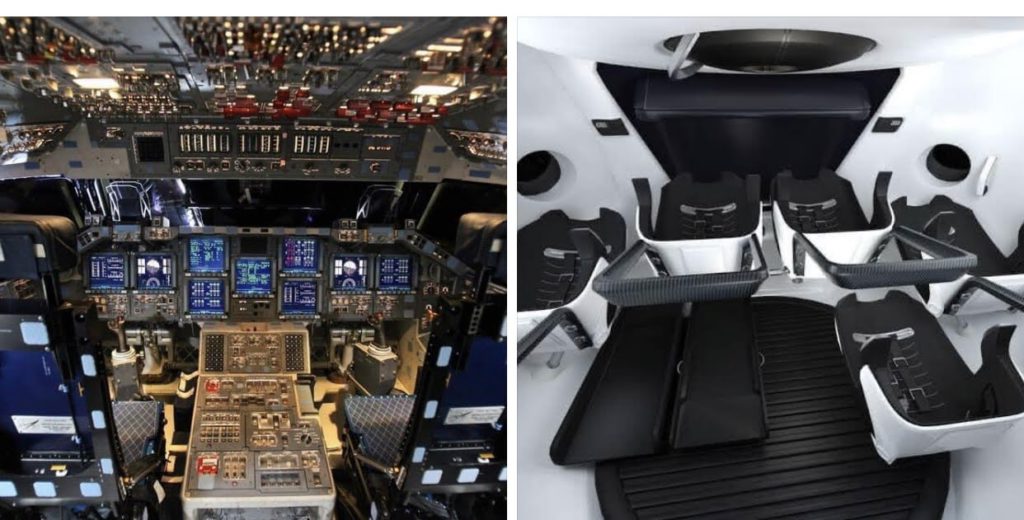

NASAのブランデンスタイン長官は提携関係を結んだSpaceXを評価して、「打ち上げて実験し、失敗して問題を修正しては、また飛ばす。失敗にすら前向きで、すぐ修正をする。それを何度も何度もすごい速さでやるのです。正直に言ってNASAに長らく欠けていたものです」と述べています。以下の写真を見てください。左がNASAのスペースシャトルのコックピット、右がSpaceXの開発した有人宇宙船Falcon 9のコックピットです。

失敗が許されないNASAにはタブレットコンピューターなど導入できなかったのでしょう。航空宇宙分野で使われるコンピューターは多かれ少なかれ何世代も前のもので、それには合理的理由もあるかと思いますし、同じ再利用型ロケットといっても大気圏を滑空する必要があるスペースシャトルと、滑空しないFalcon 9を並べるのは雑な比較かもしれません。そうした前提があるとはいえ、あまりのギャップに驚きます。

以下のSpaceXの失敗動画を見てみると、ペンシル型ロケットの垂直着陸がどれほど失敗を重ねたか良くわかります。

この記事をご覧の皆さまのほとんどは、こうした動画を見たことがなかったのではないでしょうか? それはSpaceXという私企業の失敗だったからです。もし、これらの失敗が全部NASAによるものであれば米国メディアや世論は、毎回計画中止を叫んだと思います。前世代まで宇宙開発は国威発揚の一環で、打ち上げごとに国家の威信がかかっていたということもあります。一方「SpaceXは失敗ばかりするから計画を中止するべき」という声を聞いたことはありません。実際には過去20年間でNASAからSpaceXへの支援額は135億ドル(1ドルを120円としても約1.6兆円)にものぼるというのに、です。

ペンシル型ロケットの垂直着陸が原理的に可能であることは、昔から分かっていました。もし実現できれば打ち上げコストを大幅に下げられるのも自明です。シャトルに比べて構造がシンプルで、打ち上げコストに占める割合の大きな、高価な機体の再利用ができるからです。そして、このSpaceXのチャレンジによって宇宙への輸送コストは劇的に下がりました。1kg当たりの打ち上げコストは従来の数分の1〜数十分の1へと下がりました。

2010年にロシアと欧州が市場を二分していたロケット打ち上げ市場ですが、2022年にはSpaceXが約65%のシェアを獲得するに至っています。SpaceXは宇宙開発の商用利用を開拓したイノベーションとして効率的な投資だったと言えそうですが、その開発リスクやレピュテーションリスクをNASAは取れませんでした。

これが近年、欧米で語られるPPP(Public Private Partnership)によるイノベーション促進のあり方です。宇宙開発や原子力などのエネルギー開発、防衛、通信インフラといった重厚長大な技術開発は、かつては国家が主導し、徐々に民間企業に開発の軸足が移っていった歴史がありますが、ここでスタートアップが果たす役割は重要だと思います。スタートアップエコシステムというのは、大きなゴールを目指す巨大な一枚岩の存在ではありません。大きなゴールを解決可能な個別具体の課題にブレイクダウンしてマネタイズしながら推し進めるためのビークルとして極めて有効に思えるからです。同一企業や企業グループ内では同ジャンルで複数プロジェクトが走ることは少ないと思いますが、スタートアップエコシステムでなら変革を為せると考える起業家と、それを信じる投資家がいさえすれば良く、マクロで見れば多くの実験的な取り組みを並列してたくさん走らせることができます。どのプロジェクトにゴーサインを出すべきかは、トップダウンで中央集権的にやるよりも、多くの個人が自らの才覚と情熱で取り組むほうが効率が良いというのは計画経済の蹉跌から人類が学んだことそのもののはずです。

ところで、SpaceXの事例から翻って、日本のH3ロケットは、どうだったでしょうか?

JAXAの次世代主力ロケット「H3」の試験1号機が2023年2月にいったん打ち上げを中止したことがありました。その直後の記者会見で「中止ではなく『失敗』ではないか!?」と繰り返し詰問した記者がいたことを覚えている方も多いのではないでしょうか。リスク回避的で、マイナスの出来事に強く反応する日本の社会的な土壌を考えると、リスクマネーを使ったプライベートセクターで数多くの失敗を許容しながらイノベーションを積み重ねていくスタートアップエコシステムが果たす役割は大きいと思うのです。

③SaaSが中小企業の資本装備率を上げる

日本に限らず、企業規模と生産性には正の相関があることが知られています。規模が大きくなると、ITツールを導入したり、より進んだ制度設計に専門家を起用できるなどのスケールメリットがあるからです。また、労働者1人当たりの生産設備への投資を表す資本装備率も大企業ほど一般に高くなります。

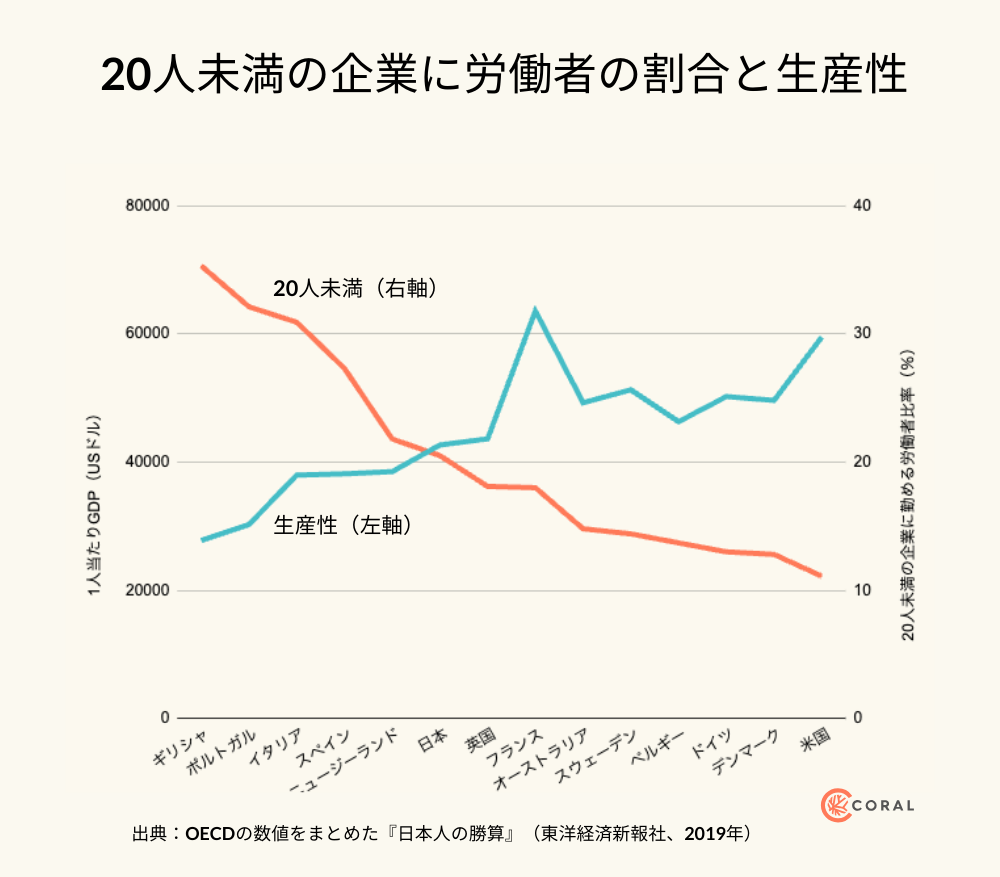

いま日本の生産性が低迷している理由として、大企業と中小企業の二重構造があります。在日イギリス人経営者のデービッド・アトキンソン氏が『日本人の勝算: 人口減少×高齢化×資本主義』(東洋経済新報社、2019年)で集計したデータによれば、米国では従業員250人以上の企業に勤める人が労働者の49.8%で、日本は12.9%に過ぎません。ある国で20人未満の企業に勤める人の割合と、その国の生産性には以下のような負の相関が見て取れます。

農業や漁業、飲食業、小売業、宿泊業など、日本には個人経営規模のままのところが多く残っています。近代化した設備やツールを使って大規模に企業経営を持ち込めば生産性は上がるでしょう。それにはM&Aによる効率化、農業・漁業については規制緩和で企業による新規参入を可能とするなど大幅な規制緩和がのぞまれるところです。

ITに限って言えば、規模による近代化や効率化のほかにもできることはあると思います。それは、かつて大企業でなければ導入できなかった業務アプリや基幹システムといったものをSaaSとして導入することです。Coral Capitalの投資先でいえば、人事労務のSmartHR、飲食店向けモバイルオーダーシステムのdiniiや、ウェルネス領域で店舗向け会員管理を提供するhacomono、体験サービス業者向けシステムのNutmegなどがそうです。かつてなら導入コンサルも含めて最低1億円の予算というようなエンタープライズソフトウェアや、数百万円かかった受託開発のアプリが、徐々に安価なSaaSで置き換わりつつあります。

SaaSスタートアップにとってはSMB市場は販売効率が上がりづらく難しい市場です。しかし、全国津々浦々のSMB全体でSaaSの受容が進むような販売ネットワークが充実していけば、日本経済の大きな部分を占める中小企業の生産性を上げることになるでしょう。Coral Capital出資先のパートナーサクセスが取り組むのは、IT製品の販売代理店ネットワークのDXによる統合で、こうした社会OSの部分アップデートも日本4.0には重要だと思います。

④しぼむ研究開発に予算をつける

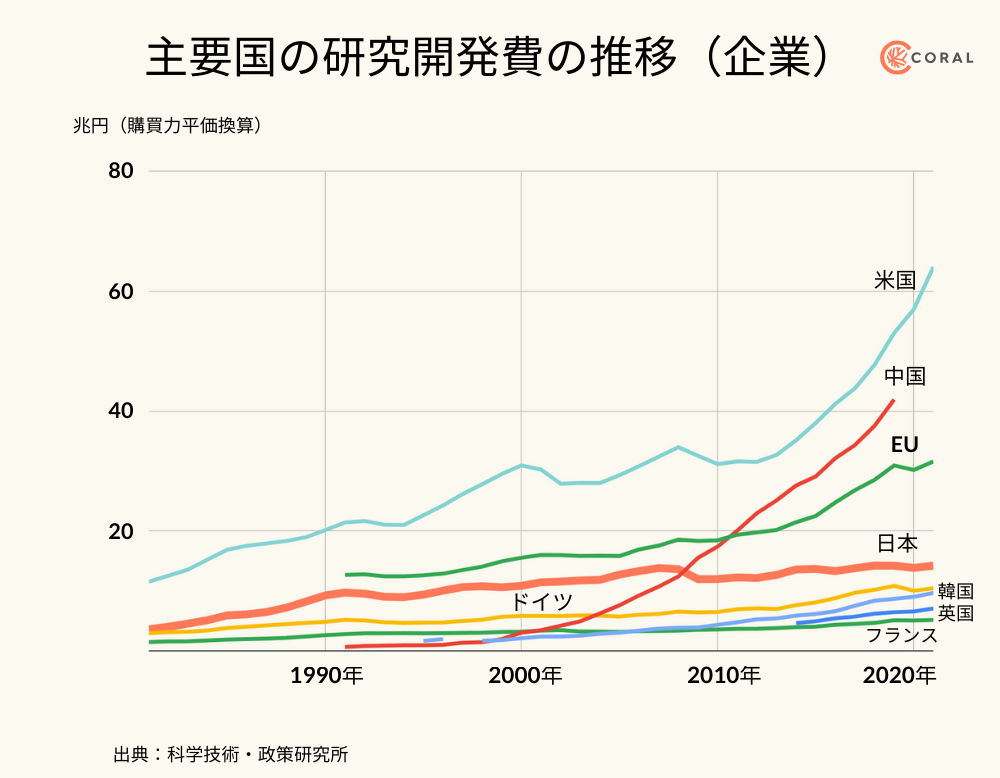

2000年代半ばから日本の研究開発の国際競争力の低下が指摘されるようになりました。文部科学省が毎年取りまとめている科学技術指標の2023年版を見ても、過去20年ほど日本は米中に研究開発費で大きく引き離されている様子が良く分かります。論文数や特許数などで国際比較しても、同様の傾向が見て取れることは多くの報道から周知のことと思います。

この問題を語るとき、日本社会や政府、あるいは企業が研究全般を評価せず、博士号取得者すら冷遇するからだと言われることが多いように思います。別の言い方をすれば、リソースのアロケーションの問題で、もっと研究者を徴用して研究開発へ投資しろということです。

でも、これはアロケーションの問題でしょうか? 私は違うと思います。むしろ稼ぐ力が伸びていないことが根本にあるのではないでしょうか。研究開発と、それが市場に適用されてマネタイズされ、再び研究に還元されるループが滞っているのが問題で、日本人や政府が学問や研究を軽んじるようになったとか、個々人の能力が劣化したとは考えづらいです。

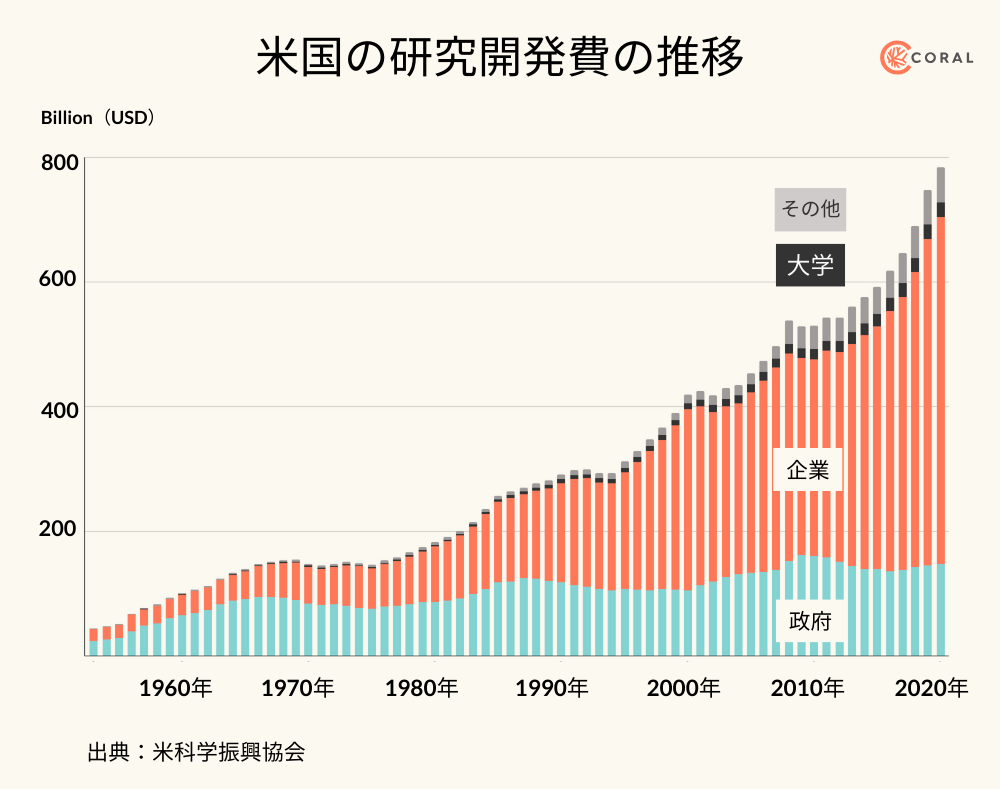

まず企業側を考えてみましょう。米国のR&D規模の推移を政府、企業、その他で3つに分けてみると、以下の通り圧倒的に伸びていて比率が高いのは企業です。これは日本でも同様で、企業が研究費の7割を占めています。

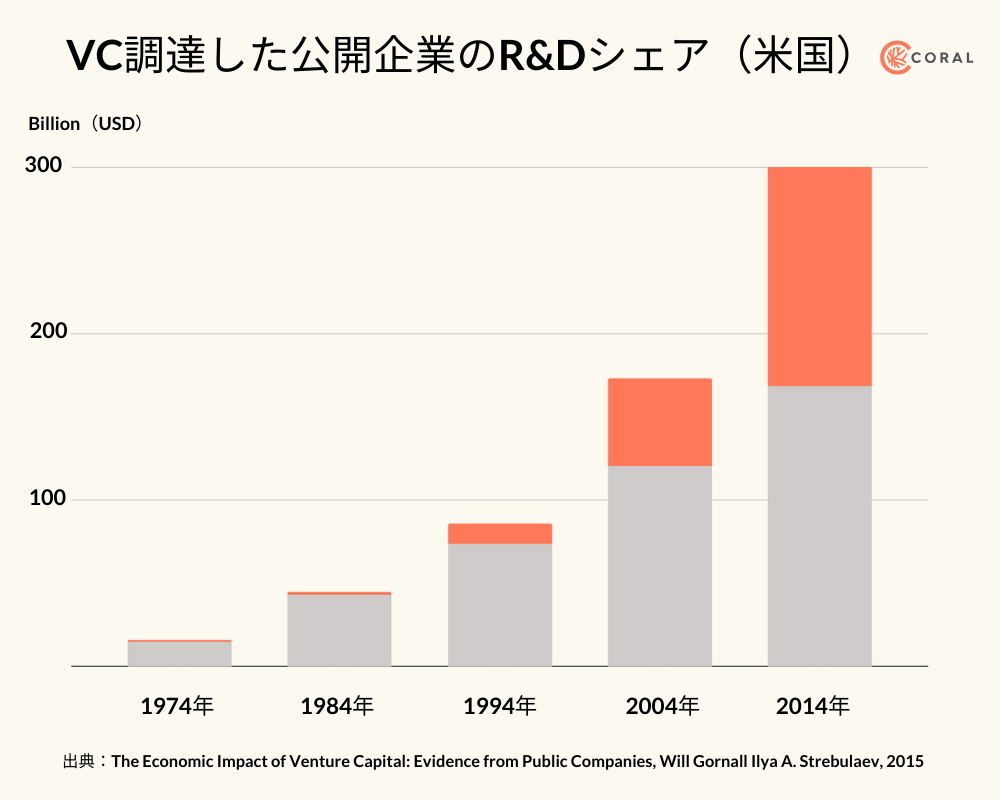

米国の企業群の中でも、2000年以降に研究開発費の比率が伸びているのはVC出資を受けた企業群です。つまり現在のテックジャイアントを含む、かつてのスタートアップやスタートアップ企業群です。2015年にスタンフォード大学のイリヤ・A・ストラブラエフ教授らが発表した研究を見ると、2014年の時点ですら上場企業のR&D予算の半分近くをVC出資によって成長した企業群が占めています。VCというとITを思い浮かべますが、他にも領域として大きいのはバイオや小売(Amazonやスターバックス、コストコ)です。

大学の研究費用についても、日米それぞれのトップ大学の資金力格差は歴然としています。イェールやスタンフォード、MITといった大学は、どこも数兆円規模の基金を運用していて、過去数十年にわたって大きな運用益を産み続けています。毎年大学運用のために運用資産を切り崩しながらも、例えばイェール大学は年率13.1%という驚異的な運用成績を叩き出しています。1985年からの36年間で13億ドル(1,950億円)の資金は24倍の300億ドル(4.5兆円)になっています。

こうした大学基金の資金運用先として、VCへのLP出資を含むプライベートエクイティーの比率が近年は高くなっています。ここには「大学がVCへ出資→VCがスタートアップに出資→成功した企業で大きなリターンが出る→大学にリターンが戻る→大学は再びVCへ出資をする→再びVCがスタートアップに投資する」というサイクルが回っていて、米国の大学基金はVCに対して出資するディープポケットの一角を占めています。

つまり日本では企業側では新しいイノベーションを社会に届けて価値を生むサイクルが滞っていて、大学側では研究開発の原資となる大きな予算を割けるような大学基金も生まれていないということです。例えば米国でGAFAMが莫大な予算を研究開発につぎ込んでいるのはよく知られていますが、Googleの2022年の研究開発予算は$39.5b(5.9兆円)だったのに対して、NTTグループ全体でも研究開発費は3,000億円にすぎません。

日本の研究開発力が低下しているのは、社会全体に余裕がなくなって予算が削られているからで、同じことを時間軸を逆にして言えば、新しい技術・市場への投資をして来なかったために新しい価値を生んでおらず、研究に還元できるリソースがジリ貧になっているということではないでしょうか。そのことで研究領域で米国に大きく引き離され始めたと考えるほうが自然だと私は思います。

スタートアップは価値を生み出す現場に、もっとも近いところにいます。そうした場所で社会実装と研究開発を同時に進めて、そのリターンを基礎研究の比重の高い大学などの研究機関に還元する。そうしたサイクルを回していくことが、かつて科学技術立国と言われた日本の新しい姿、日本4.0になるのではないかと思うのです。

⑤スタートアップで資本主義を活用する社会にできる

日本が株式会社や資本市場という資本主義のツールを、より高度に使いこなしていくためにもスタートアップエコシステムを拡大するのは重要だと思います。

株式会社は元々失敗リスクのある事業を多数の出資者でリスク分散する仕組みとして約400年前に生まれた社会技術です。大航海時代に、うまく香辛料を持ち帰れれば莫大な富を得られるものの、失敗すればゼロ。そうしたリスクある航海プロジェクトに単独出資するのはリスクが大きいので、多数の出資者から少額ずつを集める枠組みでした。出資者は多数のプロジェクトに少しずつ出すことでリスク分散ができて、均して考えればゼロかイチの賭けではなく、一定のリターンがでる合理的な投資になります。

事業立ち上げにおいてリスク分散の金融の仕組みや、それを支える契約インフラがあるかないかは、きわめて重要です。特に何をどう作るべきか事前に分かりづらい現代社会においては、さまざまなアイデアを高速に試すことが重要で、それをマクロで見たときに効率的に推し進めるには多数の株式会社がリスクを取ったチャレンジをするほうが良いはずです。

同じ株式会社であっても、すでに確立した事業と組織がある大企業では事情が違います。日本型組織では、失敗について、誰が何の権限でどこまで許容するのかがハッキリしづらい構造であるため、失敗しそうなものは、ほとんど実行できません。また、官僚的な組織では過去を否定することができませんから、どうしても改善は漸進的なものにとどまります。これは先ほど述べたNASAでも同じことですし、米国でも伝統的大企業はイノベーションの主体ではありません。

一方、現在のスタートアップ・エコシステムには「シード→シリーズA、シリーズB…」というように段階的なファイナンスによるマイルストーン達成のチェックポイントや、異なる立場の多数の専門家や投資家による事業リスクのアセスメントが十分合理的に行われています。全体で見ればリスクが一定以下に管理された状態で新しい事業が生まれるインフラとして機能しはじめていると私は思います。

株式会社という容れ物自体は日本にも長く存在しますが、その活用のリテラシーを上げる意味でもスタートアップは日本社会にとって重要です。逆三角形の人口ピラミッドの構造から、エスタブリッシュメントの要職が中高年によって占められてしまうのは仕方ないところがあります。どんな組織や社会でも、個々人の有能さによって階位が決まるので、経験年数が強みになることであれば当然の帰結だからです。しかし、これでは世代交代が起こりづらい。だからスタートアップという「更地」があるのは重要です。今の若い世代が事業立ち上げや経営の経験、ファイナンスリテラシーを獲得していくことで、日本4.0を担う中核世代となっていくに違いないと思うからです。このときミクロなレベルでも働き方など制度面を、社会に先んじてアップデートしていくこともできます。

スタートアップを大きな「村」にしよう

すでにスタートアップ・コミュニティーは村っぽい面がありますが、これには、先に述べたように日本人を含むアジア人全般の遺伝的特性に根ざしている面があるように思われます。こうしたあり方を嫌う人も少なくないですが、良い面にも目を向けてみましょう。

スタートアップ村を大きくすることには次のようなメリットがあると思います。

ひとつは労働者の企業間移動が容易になることです。人材の流動性が上がれば、より生産性の高い業界、職種へと労働者の移動が速く起こるので、結果として日本の生産性は上がります。戦後に農業セクターから製造業へ大移動して生産性が向上して豊かになったのと同じ構図です。

スタートアップ村が内部的に強くつながることで、企業間を超えた個々人のスキルの蓄積もやりやすくなります。すでにCoral Capital投資先のCoral Familyでは、スタートアップ間の移籍が活発になっています。それはやはり繋がりが密だからです。これまでの日本の伝統的企業はメンバーシップ型で、これからジョブ型に変えていこうという流れがあるかと思いますが、すでに書いたように、日本人の性格は本質的にはメンバーシップ型。今から完全ジョブ型にフルチェンジするのは、ちょっと無理があるように思えるのです。かつて1990年代半ばに成果報酬制度を大幅に取り入れたものの、日本企業でうまくワークしなかったのと似た理由で、国民性に合わないように思います。

でも、スタートアップ・コミュニティー全体が日本全体の「新規デジタル開発チーム」だったとしたら話が違います。この村の人たちは、新しいもの好きで新しいスキルを身に着けた人たち。スタートアップ間を移籍しても村を去るような不安はありません。今でも、すでにそうした肌感覚を持っていて、この文章に首肯されている方も多いのではないでしょうか?

企業間を超えた個々人のスキルの蓄積には、もっと重要な視点があります。

日本社会の特徴として、OECD比較で見たとき女性のスキル蓄積に大いに改善の余地があるのです。これは出産・子育てによる中断があるケースに対して、伝統的日本企業では組織側のキャリア設計のアップデートができていないことに起因しているようです。スタートアップであれば、エンジニアを続けるとか、広報を続ける、デジタルマーケの専門家としてスキルと知識を磨くなどで生産性を高めていくことができます。

プリンストン大学の清滝信宏経済学教授によれば、熟練労働者という無形資産こそが日本の競争優位で、非熟練による財を輸入して熟練の財を輸出してきたのが日本だそうです。現代社会で熟練労働者というのは、プロフェッショナル、マネジメント、エンジニア、研究者などです。ところが1990年代の半ばから、この比較優位が日本から失われていて、背景には終身雇用制が弱くなっていることがあるといいます。

日本の人たちが各現場で新しいことに取り組み、小さなイノベーションを積み上げていく変革期には、ポータブルな専門スキルを身につけて企業間を移動できるスタートアップのほうが環境として良いと思うのです。終身雇用という日本3.0の背骨が細るにつれて、それを補う日本4.0の熟練労働者のスキル蓄積パスを作っていく必要があるわけですが、それはスタートアップ・コミュニティー全体の役目ではないかと思えるのです。

日本は豊かになる、鍵を握るのは起業家

日本の1000年の経済史を俯瞰すると、技術フロンティア国へのキャッチアップのたびに豊かになってきた経緯があり、今の停滞も同様のキャッチアップ前夜に見えるということを書いてきました。「江戸の日本1.0」「明治の日本2.0」「昭和の日本3.0」は、その都度、システム全体を作り直すような日本社会のバージョンアップでした。バージョンアップは技術革新と社会制度変革の2軸で行われ、それによって日本は豊かになってきました。今は「日本4.0」に向けて胎動を始めた状態だと私は感じています。

過去の日本社会のOSのアップデートでは、アップデートしなければならない国家存亡の危機がありました。終わらぬ内戦状態や江戸末期の西洋列強の脅威、昭和の敗戦です。今回も、例えば日銀破綻や台湾有事のような何か大きな危機があってからでないと日本社会は変わらないでしょうか? そうかもしれません。

しかし、日本社会はスタートアップという方法論を大幅に取り入れて、そのムーブメントを大きくしていくことで変えていくことができるのではないかと信じています。それは人口減少・高齢化という課題を抱える日本であっても、生産性が高く、より豊かな社会を作っていくベースになるはずです。実際、米国経済を牽引しているのはテック産業と、それを生み出して活性を保つ土壌となっているスタートアップ・エコシステムです。

そう考えたとき、エコシステムの中心で活躍する起業家の果たす役割はきわめて大きいと思うのです。社会全体の各ステークホルダーに対して積極的に働きかけていく政策起業家や、日本の強みが活かせる領域の技術や専門性を持った人材が、もっとスタートアップの世界に入ってきやすい環境にしていくことも欠かせません。

今の日本ほど起業家とスタートアップのムーブメントが必要なタイミングはないと思います。Coral Capitalはベンチャーキャピタルとして「Help Build Japan’s Next Legendary Companies(日本の次なる伝説の企業に投資する)」とミッション・ステートメントに掲げていますが、これは「日本をアップデートする」という歴史的文脈でみても重要なミッションだと考えています。とかく暗い見通しが語られがちな現代日本ですが、悲観的にならず、かといって現状維持に甘んじない。新しいやり方にチャレンジする、そんな起業家の皆さんと日本と世界の未来を作っていけたらと考えています。